技術の社会選択と技術進歩

-- 生物進化と技術進歩の間にどのようなアナロジーが成立しているのか? ---

生物が自然選択(natural selection)により進化を遂げるように、

技術は社会選択(socail selection)により進化する

「優勝劣敗、適者生存の理は独り生物界にのみ限らざるにや蒸気機関の発達史を閲するに又た此の跡を発見すべし」

花井孝次郎「蒸気機関の能率増進史」『日本電気協会会報』大正8年6月号

本稿は、生物進化と技術進歩との間に成り立つアナロジーの内で、生存競争と自然選択/社会選択という問題を取り扱うものである。生物進化と技術進歩との間にはこのこと以外にも、生物進化における単細胞生物から多細胞生物への進化と、技術進歩における単純な技術から複雑な技術への進歩との間に成り立つアナロジーもある。

後者のアナロジーは、現象的には単純なものから複雑なものへの進化というアナロジーであるとともに、内容的には多様な機能に対応した存在の分化と再結合という意味でのアナロジーでもある。

生物進化がアメーバのような単細胞生物から出発してしだいに多細胞生物となり、さまざまな諸器官を生み出すことでより高度な生物となるのと同じように、機械も、動力、伝達、作業、制御という4つの技術的構成要素が渾然一体とした状態から相対的分化と再結合の過程を繰り返すことで、その内部に複雑な内部構成を持った高度な機械となった。(初期の揚水車の単純性と総合性→蒸気動力機関+揚水ポンプ)

1.同一の技術的要求に対応可能な数多くの技術の間の「生存」競争

同一の技術的要求に対応する様々な技術的発明の間での「生存」競争による<社会選択>

生物に数多くの種が存在するように、技術には数多くの技術的方式が存在する。生物が自然環境への適応という形で進化をとげていくのと同じように、技術は社会環境への適応によって進歩すると考えることができる。すなわち、生物進化が数多くの種の生存競争と突然変異による新しい種の登場を通して進むように、技術進歩は数多くの技術的方式の競争と新しい技術的発明を通して実現するのである。

自然界においてさまざまな生物が激しい種間競争や種内競争を繰り広げながら適者生存の原理が貫徹されるように、社会においてはさまざまな技術的方式が互いにその優劣を競い合っている。

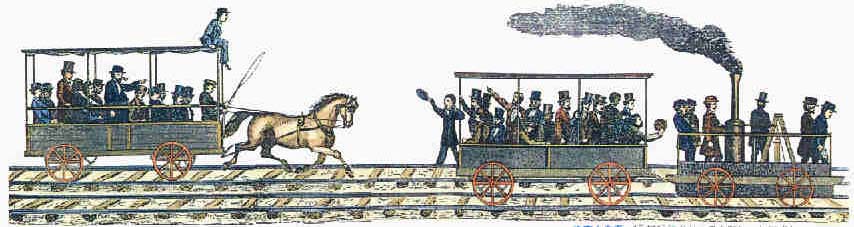

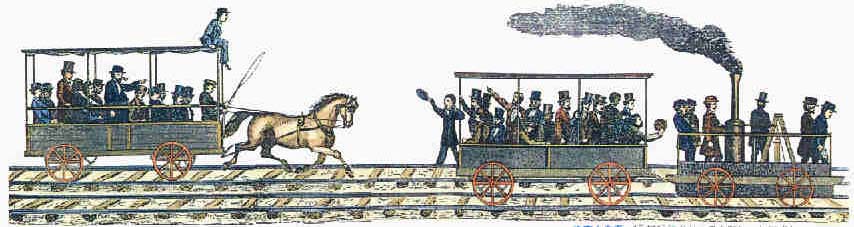

[図の出典]佐野正博「技術の生存競争 ---「動力」に見る進化論」『週刊朝日百科 世界の歴史』第110号,朝日新聞社,1991,p.695

|

というのも、一定の技術的要求を満足する技術的方式は数多く存在するからである。そしたまた、同一の技術的方式にもとづく具体的技術も数多く存在する。そうした多数の可能な技術の間でコスト低減や性能向上の競争が繰り広げられ、その時代や社会に適合した少数の特定の技術が広く普及するとともに、普及プロセスの中で新たに顕在化した問題に対応してさらなる改良が続けられていく。

ある特定の一つのニーズに対応可能な技術は一つの技術的方式とは限らない。一つのニーズに対して、一般には数多くの技術的方式に基づくさまざまな技術的発明が存在する。そのように一定の技術的要求を満足する技術的方式は、一般的には数多く存在するため、それらの間で社会的「生存」を賭けた技術的競争が生じる。そのように互いに競合する数多くの技術的方式に基づく無数の具体的技術どうしの競争を通して技術進歩は実現される

それゆえ<好適機能範囲>が重なる社会的領域では、<社会選択>による激烈な競争が生じることになる。19世紀初頭には、石炭などの大量輸送のための移動式動力技術として、馬車鉄道と蒸気鉄道との間での競争があった。そして19世紀末から20世紀初頭には、自動車用動力技術に関する、蒸気自動車と電気自動車とガソリン自動車の間での競争があった。

19世紀末から20世紀初頭にかけてはまだ、蒸気自動車、電気自動車といった技術的方式が内燃機関式の自動車に対する技術的競争力を持っていた。右図の蒸気自動車の写真や電気自動車の図からもわかるように、外観上の構造からはどの技術的方式の自動車もほとんど同じものであり、ほとんど区別できないものであった。

蒸気自動車はガソリン自動車と比べて「静かであり、点火装置のトラブルもない」という技術的優位性を持っていた。またその蒸気エンジンはフレキシブルであったので、クラッチやトランスミッションもいらなかった。

蒸気自動車はアメリカで人気があり、1920年代後半まで販売が続けられた。

|

|

[下図]Stanley兄弟が製作した蒸気自動車(1897)

この写真からわかるように、外観だけからでは、外燃機関の蒸気自動車なのか、内燃機関のガソリン自動車なのかはわからない。

|

|

| [下図]Daimlerのガソリン自動車(1886) |

|

| [下図]20世紀初頭における電気自動車の広告 |

|

| |

動力技術の歴史が端的に示しているように、産業革命期以前の技術進歩はきわめてゆっくりとしたものであった。産業革命期以後に、様々な技術的発明の間で激しい技術競争が展開され、それまでとは比べものにはならないような速さで技術革新が進んだ。

2.動力技術の段階的発展−−−−人力→畜力→水車動力・風車動力→蒸気動力

機械の最高単位出力とは、「ある特定の技術的方式に属する各種の動力機械の中で一台の機械で出すことのできる最高出力」のことである。

|

動力技術の第1段階 --- 主要な動力源が人間であった時代

動力技術の歴史的な第1段階は、最高単位出力が約0.1馬力の人力時代であった。人間が唯一の動力源であったこの人力時代が人類史の中で最も長い期間を占めている。

|

|

| |

|

動力技術の第2段階 --- 最高の単位出力を持つ動力源が家畜であった時代

|

|

|

動力技術の第2段階は、ロバや牛や馬などの家畜が動力源として用いられるようになった畜力時代である。人力時代から畜力時代への移行は、今から数千年前頃に起こった。ただし古代ローマにおいても人力は動力源として広汎に使用されていた。というのも、ローマ時代のある農学者の計算によると、馬は動力源として人間の約4倍の能力を持っているけれども、馬には人間の約4倍の食費がかかるので、戦争によって獲得した捕虜奴隷を用いる限り、動力源としてのコスト・パフォーマンスとしてはほぼ同じだったから、農場においても馬よりは人間が動力源として用いられたのである。

家畜を動力源として利用する場合の最高単位出力は近代の改良された馬で約1馬力という程度のものに過ぎない。古代の馬の最高単位出力はヨーロッパや中近東のものでも近代の馬よりも低かった、と推定されている。

|

|

動力技術の第3段階 --- 最高の単位出力を持つ動力源が動力水車や動力風車であった時代

次なる第3段階が水車・風車の時代である。この段階にいたって、それまでの有機生命体を動力源とする技術から、自然界の無機的エネルギーを利用する動力へと進化し、有機生命体が抱えるさまざまな自然的限界を超えることができるようになった。

古代の縦型動力水車は約3馬力程度のものであったと考えられている。中世および近代における技術改良を経て、鉄製の縦型水車が登場するようになった19世紀には百馬力まで出せるまでに進歩した。

|

|

|

動力技術の第4段階 --- 最高の単位出力を持つ動力源が蒸気動力機関である時代

冬になり水源が凍ると流水が利用できないため水車は使えなくなるが、蒸気動力機関は冬でも使うことができた

動力技術の第4段階が蒸気動力の時代である。この段階にいたって動力源のエネルギーが自然的エネルギーではなく、

人為的なコントロールが可能な熱エネルギーに代えられるとともに、水車・風車のような自然的制約から解放された強力な動力機が登場した。 蒸気動力は、川や風がないところでも利用可能であったから、強力な動力を必要とする工場を都市の中にもつくることができるようになった。

初期の蒸気機関はそうした特性を生かすことで一定の「生存」領域を確保した。

|

|

動力技術の歴史的発達過程の「系統樹」

3.様々な発展段階に属する各種の動力技術方式の共存 ------ 好適機能範囲論の有効性の根拠

競合技術の「棲み分け」

注意しなければならないのは、上記のような技術「進化」の結果として、技術的に優れた新しい技術が古い技術をすべて完全に駆逐してしまうわけではない、ということである。

ちょうど生物進化のプロセスにおいて進化的に進んだ新しい生物種が古い生物種をすべて完全に駆逐してしまうわけではなく単細胞生物から魚類・鳥類・ほ乳類までもが同じ時代に共存しているのと同じように、技術「進化」論的に見て「古い」技術も、「新しい」技術も同じ時代に同時に社会的に生き続けることがある。

火力発電所や原子力発電所で使われている蒸気タービンに代表される蒸気動力の時代になっても、水車動力技術という技術方式は、タービン型動力水車を用いた水力発電所の存在に示されているようにまだ社会的に重要な一定の地位を占めている。

技術のパフォーマンスを評価する視点の多元性を存立根拠とする好適機能範囲

<技術評価視点の多様性>=<社会的領域の多様性>が構成する多元的マトリックスの中で定義される<技術領域>としての好適機能範囲

<好適機能範囲>は、「コスト」、「社会的文化や社会的インフラとの適合性」といった社会的競争の次元と、動力機械で言えば馬力や利用可能な場所などといったパフォーマンスにかんする技術的競争の次元という二つの次元の重なりによって形成される。

上記のような様々な技術方式に基づく各種の技術が同時期に並存するということは、ある特定の技術的方式が持つ技術的性能と抽象的には単数形で語るにしても、実際にはその技術的性能は単数ではなく、多種多様な性能から構成されていることから生じる。例えば動力機械の技術的性能と言っても、「単位出力の大きさ」という性能、「一定量の動力を生み出すのに関わるコスト」という性能(蒸気動力機関やガスタービンなどの熱機関であれば熱効率の大きさでほぼ示される性能)、「長期間連続運転した場合の信頼性や安定性」という性能など多様な技術的性能がある。

しかも技術の評価視点は、技術的視点の他にも多数ある。原子力発電所において特に問題となっている「廃棄コスト」や「環境汚染(環境負荷)」などといった環境論的視点からの評価や、遺伝子組み換え技術やハイテク汚染を引き起こしかねない半導体技術などで問題となっている技術の「安全性」という視点からの評価、技術が社会の持続的発展を可能とするものなのかどうかといった技術の「社会適合性」という視点からの評価(「緑の革命」などの革命的農業技術が結局のところ発展途上国の技術的従属性を固定化するだけになりかねないなどといった場合や、西洋技術の取り入れに成功した明治期日本と失敗した多くの近代アジア諸国などの対比で問題となる、ある技術がその社会にうまく根付くかどうかといった問題など)など多様な視点からの評価が可能であるし、また必要である。

技術的視点から見た好適機能範囲--好適機能範囲のズレによる社会的「棲み分け」

好適機能範囲の問題を、上記の多様な視点の内の一つの視点に過ぎない技術的視点に限定した上でもう少し具体的に論じていくことにしよう。

技術競争では何らかの領域において相対的優位性があれば生き延びることができる

--- さまざまな技術的発明の間のコスト競争/性能競争/コスト・パフォーマンス競争がなされる社会的領域の多様性 ----

様々な技術的発明は、その技術的特性に応じてそれぞれによって異なる<好適機能範囲>を持つことになる。例えば定置型動力技術としては蒸気動力技術や動力水車技術が主流であるが、それほどの出力を必要としない場面や機械の大きさに制限があり小型の機械しか利用できない場面(例えば、離島での発電所や、神社のお祭りなど屋外での一次的に利用する発電機など)では内燃動力機関が用いられることもある。場面場面によってどのような技術的方式がより適しているかは変わるのである。

すなわち、<好適機能範囲>に一定のズレが存在する社会的領域では、一定の競争はありながらも互いにそれぞれが適した社会的領域で生き残ることになり、生物界におけると同じような<棲み分け>現象が生じることになる。

そうした技術競争に勝ち残った技術、あるいは、他の技術とは異なる独自の<好適機能範囲>を持つ技術は、社会的に生き残り、独自の「進化」を続けることができる。

しかし社会的に採用されて実際の生産の場面で用いられ持続的に改良され続ける技術的発明や技術的方式は一般にはその数が限られている。生物における種の絶滅と同じように、技術的方式の絶滅が生じることもある。(また一方では、電気自動車のように、20世紀初頭の競争には敗れたものの、21世紀になり燃料電池などの新しい技術的発明という<進化>による再びその領域を拡大するものもある。)

次節では、こうした好適機能範囲の存在から派生する技術の多様性の歴史的生成に関する具体例を、動力水車と蒸気機関に関して見ていくことにしよう。

4.動力水車技術の段階における技術発展の多様性

動力水車の環境「適応」による進化----浮き水車、舟水車、橋水車、潮力水車----

生物が自然環境に適応して進化をとげるように、縦型水車もそれが必要とされる環境に「適応」してその形態を変えながら進化を遂げた。例えば、川の水位変化に対応するため川に浮かべた舟に水車を連結する浮き水車(舟水車)が6世紀には発明された。また橋の下では水路幅が狭くなるために川の水の流速が増すことを利用して水車の出力を上げた橋水車が11世紀頃には登場した。そしてそれと同じ頃に、海に近くて土地が平坦なため河川の水流が水車を回すだけの力を持たないような場所でも満潮時と干潮時の海水の高さの差を利用する潮力水車が登場した。

「発明」時期と「社会的普及」時期の大きなズレ

ただし縦型水車が発明された時期が紀元前1世紀頃であることから考えれば、中世後期以降になってやっと水車が広汎に使用され始めるようになったということは水車技術の社会的普及がきわめてゆっくりしたものであったことを示している。(日本の場合には動力水車の普及は西洋よりももっと遅れた。動力水車に関する日本最古の記録は『日本書紀』の中に記されたA.D.610年の碾磑であるが、江戸時代になるまでさほどの普及を見せていない。)対抗動力技術である人力や畜力との社会的競争に打ち勝てず水車の社会的普及がこのように遅れた理由も、そのコストや性能の問題であった。

水車や風車は、それらが利用可能な場所や季節に関する自然的制約とともに、それらの建設コストやランニング・コストが大きな問題であった。例えば、奴隷制の崩壊とともにようやく水車製粉が普及しはじめていた古代ローマにおいても、紀元後301年のディオクレティアヌスの最高公定価格令によれば、手回し臼製粉場が250デナリー、ロバ利用の製粉場が1250デナリー、馬利用の製粉場が1500デナリー、水車製粉場が2000デナリーというように水車の建設コストが一番高かった。

しかも当時の水車は木製であったこともあり壊れやすくその寿命は比較的短かったので、水車の維持管理の費用がかなりかかった。そして出力の大きな大型の水車であればあるほど多額の費用を必要とした。例えば、日本の江戸時代に存在した淀の水車と呼ばれる直径14.5mと直径11mという二台の大型揚水車は、摩擦抵抗を小さくするためにその芯木にかける油の費用だけで1台につき1日に10両もかかったのであり、それを管理していた稲葉家はその禄高10万2千石のうちの2千石をたった2台の大型揚水車のために支出していたと言われている。

また、季節による水量変化の影響を克服して一年中水車を運転しようとして、古代ローマにおいても水道の水を利用した水車運転がなされていたが、そのようにするためには巨大な費用を必要とする貯水池やダムを建設する必要があった。そうしたこともあり中世ヨーロッパにおいて多くの水車は何人かの人間による共有財産であった。そしてまた水車操業に関わる多額の投資費用をまかなうために、株式による資金募集も早くから行なわれていた。実際、世界で最も古い株式会社は、ガロンヌ川の水車の建設のために12世紀にフランスで創設されたバザークル社であり、その株価はそれが所有する水車の年間収益に応じて変動した。

5.蒸気動力機関技術の段階における技術発展の特徴

|

揚水作業用の機械装置として登場した近代蒸気機関・・・サロモン・ド・コーの蒸気噴水器やセーヴァリ揚水機

蒸気動力技術は、18世紀後半以降から急速な技術的発展を遂げ、現代では火力発電所や原子力発電所における動力関連の中核的要素技術となっている。しかし蒸気の力を利用した技術が最初から蒸気の力を利用する動力機として登場したわけではない。

まず最初は、サロモン・ド・コーの蒸気噴水器やセーヴァリ揚水機に代表されるような揚水作業用の機械(揚水機)の一部を構成する要素技術として登場した。すなわち17世紀から18世紀にかけての近代初期における蒸気機関は、独立した動力機関ではなく、蒸気の力を動力として水をくみ上げる機械装置だったのである。このように蒸気の力を利用した初期の機械装置や機械は、<動力機械という領域>において動力水車や動力風車と競争する技術ではなかった。

動力水車の歴史的発展プロセスと蒸気動力機関の歴史的発展プロセスの間に成立するアナロジー

揚水車(ノーリア水車)から動力水車への技術進化

蒸気揚水機(セーヴァリ機関)から蒸気動力機関への技術進化

こうした近代蒸気機関の発展は、動力水車の歴史的発展プロセスと類似している。水車という機械装置も最初から動力機関として登場したわけではなかった。水車は、歴史的にはノーリア水車のように、流水の運動エネルギーを動力として水をくみ上げる機械装置(揚水作業用の水車、すなわち、揚水車)として歴史的に登場した。動力水車の技術的源泉の一つはノーリア水車という揚水作業用機械であった。

セーヴァリの揚水機は、単に揚水用に使えるだけで直接的に動力機として使うことはできなかっただけでなく、その出力が1馬力と水車や風車と比べてかなり小さかった。

動力水車と<双利共生>関係にあった初期の蒸気機関・・・動力水車のための補助動力機関としての蒸気揚水機

セーヴァリ型蒸気機関はその機械単体としては単に水の汲み上げにしか利用できないものであり、用途が限定されていた。それゆえセーヴァリ型蒸気機関は、それ単独の技術としては用途が限定されており社会的に普及しにくいものであった。

しかしそうしたものであっても、生物界におけるヤドカリとイソギンチャクの間の共生と同じように、セーヴァリ型蒸気機関は他の動力技術の補助機関となることでその技術の生きる新たな場所を見出した。

セーヴァリも自らの機械に関してこうしたことをよく理解していた。そのため彼は1698年に取得した特許において自らの機械を、 「火の駆動力によって揚水してあらゆる種類の工場に運動を供給するための新発明」すなわち「水力も恒常的な風力も利用できない場所で、鉱山から排水し、都市に給水し、またあらゆる種類の工場を動かすのに多大の使途と利益とを与える新発明」というように位置づけている。

特許におけるセーヴァリのこうした記述は、自らの揚水機を最初から補助動力機関として位置づけていたこと、すなわち、自らの揚水機と水車の組み合わせというイノベーションの技術的革新性 --- 水車や風車といった従来の動力機械が利用できない場所や時期において動力水車が新たに利用できるようになるという技術的革新性 ---- の重要性を彼がよく理解していたことを示している。

冬期における川の凍結や渇水のために動力水車が利用できず通年での安定した操業ができなかった動力水車送風利用の製鉄所では、蒸気揚水機と動力水車という組み合わせという現代的視点から見るとあまり効率の良くないように見える機械であっても通年で高炉を安定的に動かすことができることは経済的に非常に意味のあることであった。

[右下図]動力水車と蒸気揚水機の組み合わせ

(Keirが製作したセーヴァリ型蒸気揚水機)

川などが近くにない場所で動力水車を利用したい場合や、冬になり川が凍結してしまう時期になんとかして動力水車を動かしたい場合にこうした組み合わせが利用された。

このようにセーヴァリ型蒸気機関と動力水車を組み合わせることで、セーヴァリが主張するように、「水力も恒常的な風力も利用できない場所で・・・あらゆる種類の工場を動かす」ことができたのである。

[出典]Richard L. Hills,Power from Steam : A History of the Stationary Steam

Engine、Cambridge U.P.,1989,p.46

|

セーヴァリ揚水機の図 |

上図の左側部分は「炭坑の中にどのように設置してどの程度揚水するのか」を示した図である。また上図の右側部分は水蒸気発生部のボイラー、水の吸い上げや噴出の際に貯水用として使われている紡錘型タンク、水蒸気配管などから構成されるセーヴァリ揚水機の構造を概観した図である。

ここをクリックすると、セーヴァリ揚水機の作業原理の解説を読むことができます

|

|

18世紀以降の蒸気動力技術の社会的競争を通じての社会的進化・・・・ 単位出力および熱効率の増大

高圧水蒸気の利用>蒸気動力機関の単位出力増大、水蒸気温度の上昇に伴う熱効率増大

最初に述べたように、18世紀までの動力技術の進歩はそれ以後の進歩と比べれば遅々たるものであった。しかし18世紀になり産業革命期に入ってからは、作業機の性能向上に対応して動力機械もその性能向上が求められるようになり、動力技術の領域において激しい技術競争が展開されるようになった。産業革命期における紡績機械の大型化やコークス高炉製鉄などにおける製品の大量生産は動力機械の出力増大を必要としたのである。

馬力という言葉を最初に用いたのがセーヴァリであることも、蒸気機関の性能を表わすために仕事率の概念を導入し1馬力の大きさを定義したのがワットであるのも、対抗動力技術との技術競争において蒸気機関の相対的優位性を示そうという意図からであった。

セーヴァリは、鉱山や炭坑の排水に自らの蒸気揚水機関を使用すれば、揚水費用が従来の少なくとも3分の2にはなるとし、「馬力、人力、その他のいかなる動力よりも安価でかつ修理の手間も少ない」と宣伝している。

技術競争の結果として動力技術としての蒸気機関は18世紀以降に急速な発展を遂げた。例えば熱効率の点から言えば、セーヴァリの揚水機は0.3%と極めて低いものであったが、1715年のニューコメン機関で0.5%、1775年のワット機関で2.7%、1792年のワット機関で4.5%、1816年のウルフ機関で7.5%、1828年のコーンウォール機関で12.0%、1834年のコーンウォール機関で17.0%というように急速に伸びている。こうした熱効率の改善を1時間1馬力の出力に要する石炭量で考えれば、セーヴァリ機関が約80Kg、ニューコメン機関が約25Kg、ワット機関で約4Kg、過熱蒸気を用いたウルフ機関で0.5kgというように進歩している。

|

|

| <蒸気機関の熱効率の向上> |

|

セーヴァリの揚水機 |

0.3% |

| 1715年 |

ニューコメン機関 |

0.5% |

| 1767年 |

スミートンのニューコメン機関 |

0.8% |

| 1774年 |

スミートンのニューコメン機関 |

1.4% |

| 1775年 |

ワット機関 |

2.7% |

| 1792年 |

ワット機関 |

4.5% |

| 1816年 |

ウルフの2段膨張機関 |

7.5% |

| 1828年 |

改良コーンウォール機関 |

12.0% |

| 1834年 |

改良コーンウォール機関 |

17.0% |

| 1878年 |

コーリス2段膨張機関 |

17.2% |

| 1906年 |

3段膨張機関 |

23.0% |

|

その結果として蒸気機関の競争力は強くなっていった。1752年にイギリスでなされたニューコメン型蒸気機関と馬との揚水能力の比較では、ニューコメン型蒸気機関は1日に20シリングの経費で約1100tの水を揚水できるのに対して、2頭の馬を3時間交代で利用した場合には1日に24シリングの経費で約300tしか揚水できないのであった。

また19世紀初頭におけるワット型蒸気機関と他の伝統的動力技術とのコスト・パフォーマンスを比較した光学者のT.ヤングによれば、馬がする仕事は5ー6人の人間がする仕事に等しく馬1頭を飼う費用は労働者の賃金の約2ー3倍であったし、労働者の1日の賃金に相当する量の石炭で蒸気機関がする仕事は約8.3人分の人間がする仕事に等しいのであるから、人間と馬と蒸気機関の性能はほぼ1:2:4になり、蒸気機関は確かにその機械の値段が高いけれども十分に競争力を持つものになっていた。

また出力の点でも1702年のセーヴァリの揚水機が1馬力であったのに対し、1717年のデザギュリエによるセーヴァリ型機関で5.5馬力、1732年のニューコメン機関で12馬力、1780年代後半のワット機関で50馬力、1810年代の高圧機関で100馬力、1846年のコーリス機関で260馬力、1870年のズルツァー機関で400馬力、1876年のコーリス機関で2500馬力というように19世紀になってから飛躍的に増大している。

19世紀における動力技術の新しい技術革新の社会的普及

発電に適した技術方式としてのタービン ---- レシプロ型エンジンからタービン型エンジンへ

高速回転する蒸気タービン、タービン水車

19世紀後半には新しい動力技術として蒸気タービン、タービン水車が実用化され、さらに効率や出力が増大した。蒸気タービンやタービン水車というような高回転・高出力の回転運動型の動力技術は、19世紀末以降の電気の急速な普及という社会環境に適応したものであった。

蒸気タービンは、ワット以後の蒸気動力技術の発展方向の一つである多段膨張の利用による熱効率の向上を極限まで押し進めたものであるという点においても、その驚異的な回転数や出力という点においてもきわめて進歩した技術であった。

タービン水車はそれを発電のために利用するにはダムなど巨大な資本投資を必要とはするが、豊富な水力資源が利用できる所では蒸気タービンよりもはるかに低コストで発電することができ、蒸気タービンに対抗して技術競争に生き残っている。

外燃機関とは異なる<好適機能範囲>を持つ内燃機関・・・・交通機関(運搬機関)に適した技術方式としての内燃機関

燃焼部を外部ではなく内部に持つことで、小型化・軽量化が可能になる

同じく19世紀後半に実用化した内燃機関は、運搬用の動力という小型化・軽量化が求められる環境に適応した動力技術であった。蒸気機関が燃焼部とエンジン部を別にするという外燃機関の技術方式の制約上どうしても一定以上の小型化が無理であったのに対して、内燃機関は燃焼部とエンジン部を一体化して小型化・軽量化の方向での進歩を歩むことができ、それによって社会的に普及しえたのである。

動力技術はこのように、コストや性能に関する技術競争を通して19世紀以降に技術進歩が激しいスピードで進んだのである。

参考図(準備中)

■回転石臼型製粉機の「進化」・・・・製粉作業の動力源の歴史的変化

<蒸気>動力利用の回転石臼型製粉機

↑

<水車>動力利用の回転石臼型製粉機 <風車>動力利用の回転石臼型製粉機

↑ /

<家畜>動力利用の回転石臼型製粉機−−−−−−−−−−−

↑

<人間>動力利用の回転石臼型製粉機

■スキの「進化」

蒸気プラウ

↑

畜力プラウ

↑

人力プラウ

■揚水機の「進化」

<蒸気>動力利用による揚水

↑

<水車>動力利用による揚水[揚水車(ノーリア水車)

など] <風車>動力利用による揚水

↑ /

<家畜>動力利用による揚水[サキヤ揚水車、激水]−−−−−−−−−−−−−

↑

<人間>動力利用による揚水[はねつるべ、アルキメデス螺旋の手回し、龍骨車、足踏み車]