2庬椶偺copy奣擮

-

1)怴偨側Creation傪娷傓岞嫟揑峴堊偵偍偗傞copy傗丄Education側偳岞嫟揑栚揑偺偨傔偺峴堊偵偍偗傞copy

-

柾幨丄柾憿丄東埬丄僷儘僨傿丄堷梡丄幨宱丄幨惗側偳偲偄偆宍懺偵偍偗傞copy

-

偙偺庬偺copy偺creativity偵偼丄壓婰偺傛偆偵懡條側尰徾宍懺偑偁傞丅

柾幨丒柾憿偲偄偭偨尨嶌偺拤幚側copy僾儘僙僗偵偍偗傞creativity --- 尨嶌偺憂嶌僾儘僙僗傪帺傜憂憿揑偵乽嵞尰乿偡傞偙偲偵傛偭偰丄creator傪create偡傞偙偲 ---

庤捤帯拵偺亀揝榬傾僩儉亁僔儕乕僘偺拞偺乽抧忋嵟戝偺儘儃僢僩乿傪尨嶌偲偟偰丄塝戲捈庽偑傾儗儞僕傪壛偊偨亀PLUTO亁偺傛偆側嶌昳偵偍偗傞creativity

Creator偺憂嶌夁掱傗憂嶌庤朄偺妛廗偺偨傔偵丄挊嶌暔傪帺暘偺庤偱娵幨偟偡傞柾幨傗柾憿偼朄揑偵傕岞嫟栚揑揑偵傕嫋偝傟偰偄傞丅 憂憿丄妛廗丄嫵堢乮Creation峴堊偦偺傕偺丄Creator偵側傞偨傔偺妛廗丄Creator傪堢偰傞偨傔偺嫵堢乯偲偄偭偨峴堊偺悑峴偵昁梫偲偝傟傞梫慺偲偟偰偺copy

From copy to creation偵偍偗傞copy --- 憂憿揑峴堊傗岞嫟揑峴堊偺偨傔偺copy丄憂憿揑峴堊傪娷傓傕偺偲偟偰偺copy丅師悽戙偺Creator傪乽憂憿乿偡傞僾儘僙僗偲偄偆堄枴偱妛廗傗庼嬈傕乽憂憿乿揑峴堊偱偁傞偐傜丄偦偺僾儘僙僗偵偍偗傞copy傕creation偺偨傔偺copy偱偁傞丅

愭峴偺creator偵懳偡傞宧堄respect傪昞偡偨傔偺尨挊嶌幰偺柧帵偑昁梫偱偁傞丅

乽100%偡傋偰偑original偱偁傞傛偆側creation偼側偄乿偺偱偁傝丄怴偟偄挊嶌暔亖嶌昳偺拞偵偼愭峴偺creator偵傛傞挊嶌暔亖嶌昳偺壗傜偐偺宍懺偵偍偗傞copy偑堦掕掱搙娷傑傟偰偄傞丅偙偆偟偨堄枴偱偺copy偼挊嶌尃偵傛傞朄揑側惂尷傗曐岇偺懳徾奜偲偡傋偒偱偁傞丅

-

怴偟偄挊嶌暔亖嶌昳偺拞偵丄偦傟傑偱偵側偄僆儕僕僫儖側晹暘傪傑偭偨偔娷傫偱偄側偄応崌偵偼丄creation偲偼擣傔傜傟側偄丅

2)Business側偳巹揑棙塿捛媮偺偨傔偺峴堊偵偍偗傞copy

-

Business側偳巹揑棙塿捛媮偺偨傔偺峴堊偵偍偗傞乽暋惢丄娵幨偟丄僐僺乕婡偵傛傞僐僺乕[暋幨]乿偲偄偭偨宍懺偱偺copy偼丄挊嶌尃幰偺嫋戻傪摼側偄尷傝嫋偝傟側偄丅

挊嶌尃幰偺嫋戻傪摼偢偵Business側偳巹揑棙塿捛媮偺偨傔偵柍抐偱偍偙側傢傟傞copy偼丄乽僷僋儕丄僇儞僯儞僌丄婁嶌丄櫁愞丄搻梡丄柍抐棳梡乿側偳偲偄偆宍懺偵偍偗傞copy偲偟偰朄揑偵偼嫋偝傟側偄丅

乽100%偡傋偰偑copy偱偁傞傛偆側creation偼偁傝偊側偄乿偙偲偐傜丄憂憿揑峴堊偱偁傟偽怴偟偄挊嶌暔亖嶌昳偺拞偵偼愭峴偺creator偵傛傞挊嶌暔亖嶌昳偺copy偱偼側偄original側梫慺偑偁傞掱搙埲忋娷傑傟偰偄側偗傟偽側傜側偄丅

-

偨偩偟岞嫟揑峴堊傗岞嫟揑栚揑偺偨傔偺峴堊偺応崌偲偼堎側傝丄Business側偳巹揑棙塿捛媮偺偨傔偺峴堊偵偍偄偰偼丄偦傟傑偱偵側偄僆儕僕僫儖側晹暘傪娷傫偩怴偟偄挊嶌暔亖嶌昳偺creation偱偁偭偨偲偟偰傕丄copy偺懳徾偲偟偰梡偄偨挊嶌暔亖嶌昳偺挊嶌尃幰偵懳偟偰嫋戻傪媮傔傞昁梫偑偁傞丅

摉擔偺攝晅帒椏偍傛傃捛壛夝愢丒捛壛嶲峫帒椏

- 墦嶳曌乽僜乕僥僢僋惢乽e-one乿偼丄傾僢僾儖僐儞僺儏乕僞惢iMac偺柾曧偐丠丠丠丂---丂撈憂揑僨僓僀儞僐儞僙僾僩曐岇偲偄偆娤揰偐傜乿

- 乽乽枱夋僩儗乕僗傕偍屳偄條偩偑乧乧乿丂抾孎寬懢榊巵偑岅傞丄尰応偲挊嶌尃朄偺僘儗乿

- 暷崙偱2001擭6寧偵岞奐偝傟偨僨傿僘僯乕偺傾僯儊塮夋乽傾僩儔儞僥傿僗丂幐傢傟偨掗崙乿偲擔杮偱1990擭偵俶俫俲偱曻憲偝傟偨俿倁傾僯儊乽傆偟偓偺奀偺僫僨傿傾乿偺椶帡惈偺崅偝

- 乽僋儕僄僀僥傿僽丒僐儌儞僘偑昤偔偄偔偮偐偺椺丂Creative Commons "license explained/examples"東栿乿

- 乽僐儈僢僋斉丗僋儕僄僀僥傿僽丒僐儌儞僘偺儔僀僙儞僗斖埻乿

- 暷崙斉Wikipadia偵偍偗傞Public Domain偺崁栚偺擔杮岅栿

- 僼僃傾儐乕僗(fair use)栤戣

- 擔杮岅斉丂僼儕乕昐壢帠揟亀僂傿僉儁僨傿傾乮Wikipedia乯亁偵偍偗傞乽僼僃傾儐乕僗乿偺崁栚

- 挘嵬濗乽僀僊儕僗挊嶌尃朄偵偍偗傞岞塿乮Public Interest乯奣擮偺曄慗巎乿

- 嵅栰惓攷乽僾儘僌儔儉偺挊嶌尃乿

- 挊嶌尃偵傛傞僐儞僺儏乕僞丒僾儘僌儔儉偺朄揑曐岇 --- 傾儊儕僇1976擭丄擔杮1985擭丄僀僊儕僗1988擭

- 僐儞僺儏乕僞丒僾儘僌儔儉偺抦揑嵿嶻尃壔丂vs丂幮夛揑嫟桳傪傔偖傞媍榑

- PDS(Public Domain Software) 偐傜Free Software/Open Source Software/Creative Commons傊偺楌巎揑堏峴偺堄枴偵娭偡傞堷梡暥

- 挊嶌尃偵傛傞僐儞僺儏乕僞丒僾儘僌儔儉偺朄揑曐岇娭楢帒椏

- 僼儕乕僜僼僩僂僃傾偍傛傃僆乕僾儞僜乕僗僜僼僩僂僃傾偵娭傢傞廳梫側堷梡暥

http://www.ne.jp/asahi/patent/toyama/mohou_souzou/mac.htm

[A4報嶞僞僀僾PDF-庴島惗梡僷僗儚乕僪晅偒帒椏乶

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0804/16/news075.html

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0804/16/news075_2.html

[A4報嶞僞僀僾PDF-庴島惗梡僷僗儚乕僪晅偒帒椏乶

-

抾孎寬懢榊巵偵傛傞乽僱僢僩忋偱偼偙偙悢擭丄枱夋偺乽僩儗乕僗媈榝乿偺専徹偑惙傫偩丅暿偺嶌壠偺枱夋偐傜帡偨峔恾偺僐儅側偳傪尒偮偗偰僱僢僩忋偵岞奐丅乽搻嶌乿偲憶摦偵側傟偽丄弌斉幮偑偦偺枱夋傪愨斉偵偡傞偙偲傕偁傞丅 偩偑枱夋奅偱偼丄嶌壠摨巑偺柾曧偼傛偔偁傞偙偲丅傎偐偺嶌昳傪嶲峫偵昤偔偙偲傕丄埫栙偺偆偪偵擣傔傜傟偰偒偨偲偄偆丅摨恖嶌壠偵傛傞2師憂嶌傕栙擣偝傟丄乬僌儗乕僝乕儞乭偐傜懡偔偺嶌昳偑惗傑傟偰偒偨丅乿偲偄偆帇揰偐傜偺庡挘丅

oldcrow@oldcrows.net偵傛傞"Nadia versus Atlantis"偺HAL9k巵偑栿偟偨Web儁乕僕

http://web.archive.org/web/20011212160004/www2.freenet.jp/nadia/nadia_vs_atlantis_jp.html

[尨弌揟]http://web.archive.org/web/20011202065207/www.oldcrows.net/Atlantis/

[A4報嶞僞僀僾PDF-庴島惗梡僷僗儚乕僪晅偒帒椏乶

-

乽嫟捠偺尦僱僞偑偁傞応崌偵晄壜旔揑偵惗偠傞椶帡惈偼偳偙傑偱嫋偝傟傞偺偐丠乿傪丄Business偺帇揰偍傛傃Creation偺帇揰偐傜峫嶡偡傞偨傔偺慺嵽

丂摨偠傛偆偵嫟捠偺乽尦僱僞乿偑偁傞椺偲偟偰偼丄Apple偺Mac OS偺GUI偲Microsoft偺Windows OS偺GUI偑偁傞丅椉幰偺GUI偺嫟捠偺乽尦僱僞乿偼Xerox偺Alto(1973)偵搵嵹偝傟偰偄偨Smalltalk偺GUI偱偁傞丅Alto偱偼價僢僩儅僢僾宍幃偱偺What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG)偺僇僢僩仌儁乕僗僩偑壜擻側僄僨傿僞乕偑1974擭偵丄傾僀僐儞偍傛傃億僢僾丒傾僢僾丒儊僯儏乕傪娷傫偩GUI偑1975擭偵偼摦嶌偟偰偄偨丅

Ingalls,Daniel H. H. (1978)"The Smalltalk-76 Programming System Design and Implementation"

http://www.soe.ucsc.edu/classes/cmps112/Spring03/readings/Ingalls78.html

-

Apple偼丄Microsoft偺Windows OS偺GUI偑帺幮偺Mac OS偺GUI偲崅偄椶帡惈傕偭偰偄傞偙偲偐傜丄Microsoft偑Apple偺挊嶌尃傪怤奞偡傞傕偺偲偟偰1988擭3寧17擔偵嵸敾強偵慽偊偨丅偙偺嵸敾偱偼丄Apple偑Microsoft偵懳偟偰1985擭偵梌偊偨儔僀僙儞僗宊栺丄偍傛傃丄Mac OS偺GUI偑乽100%偡傋偰Apple偺撈憂偱偁傞乿傢偗偱偼側偔Xerox偺Alto(1973)偵搵嵹偝傟偰偄偨GUI偵懡偔偺傕偺傪晧偭偰偄傞偙偲側偳偐傜丄栺4擭娫偺嵸敾偼1993擭4寧24擔偵Apple偺攕慽偲偄偆寢壥偱廔傢偭偨丅

"Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corporation," Wikipedia

"History of the graphical user interface," Wikipedia

Hormby, T.(2006) "The Apple vs. Microsoft GUI Lawsuit",http://lowendmac.com/orchard/06/apple-vs-microsoft.html

http://www.hyuki.com/trans/cc-examples.html

[A4報嶞僞僀僾PDF-庴島惗梡僷僗儚乕僪晅偒帒椏乶

- 僋儕僄僀僥傿僽丒僐儌儞僘偺栚揑傪丄乽塮夋嶌惉幰乿乽幨恀壠乿乽尋媶幰乿乽嫵堢幰乿側偳偲偺娭楢偱愢柧偟偰偄傞丅

http://www.hyuki.com/trans/cc-spec.html

[A4報嶞僞僀僾PDF-庴島惗梡僷僗儚乕僪晅偒帒椏乶

-

僋儕僄僀僥傿僽丒僐儌儞僘偵偍偗傞儔僀僙儞僗婯掕傪丄乽婣懏乿(Attribution)丄乽旕彜梡乿(Noncommercial)丄乽攈惗嶌昳偺嬛巭乿(No Derivative Works)丄乽摨條偵嫟桳乿(Share Alike)偲偄偆係偮偺婎弨偲偺娭楢偱榑偠傞偲偲傕偵丄PD(Public Domain)偵偮偄偰僐儈僢僋傪梡偄偰傢偐傝傗偡偔榑偠偰偄傞丅

丂public domain偺挊嶌暔偲偟偰偺Web僯儏乕僗傪採嫙偟偰偄傞桳柤側僒僀僩偵丄傾儊儕僇偺惌晎婡娭偵傛傞VOANews(http://www.voanews.com/)偑偁傞丅VOANews偺挊嶌暔偼丄http://www.voanews.com/disclaim/偺拞偺Copyright Statement偺売強偵丄"All text, audio and video material produced exclusively by the Voice of America is public domain." 偲彂偐傟偰偄傞傛偆偵丄public domain偱偁傞丅

丂擔杮偱偼丄崙丒抧曽岞嫟抍懱偺婡娭丒撈棫峴惌朄恖偺挊嶌暔偺撪偱丄乽崘帵丄孭椷丄捠払偦偺懠偙傟傜偵椶偡傞傕偺乿乽嵸敾強偺敾寛丄寛掕丄柦椷媦傃怰敾暲傃偵峴惌挕偺嵸寛媦傃寛掕偱嵸敾偵弨偢傞庤懕偵傛傝峴傢傟傞傕偺乿偍傛傃偦傟傜偺東栿暔傗曇廤暔側偳偺傒偑Public domain偲偝傟旕忢偵尷掕偝傟偨挊嶌暔偺傒偑Public domain偱偁傞偑丄暷崙偱偼暷崙惌晎偺挊嶌暔偼偡傋偰public domain偲側偭偰偄傞丅

娭楢WEB

http://imslp.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B9

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/14/28.pdf

-

摿嫋尃偩偗偱側偔丄挊嶌尃傕偦偆偟偨抦揑嵿嶻尃偺曐岇偲岞嫟揑棙塿偺僶儔儞僗偑峫偊傜傟偰偄傞丅摿嫋尃偑摿嫋尃幰偺尃棙曐岇偲偲傕偵岞嫟揑棙塿偺憹恑偺偨傔偵摿嫋偺岞奐偲朄揑曐岇婜娫偺惂尷傪愝偗偰偄傞傛偆偵丄挊嶌尃偵偍偄偰傕挊嶌尃幰偺尃棙曐岇偲偲傕偵岞嫟揑棙塿偺憹戝傕峫偊傜傟偰偄傞丅

丂擔杮偺挊嶌尃朄偵偼偦偆偟偨敪憐偼朢偟偄傛偆偵巚傢傟傞偑丄暷崙偱偼fair use丄僀僊儕僗丄僆乕僗僩儔儕傾丄僇僫僟丄僯儏乕僕乕儔儞僪丄僔儞僈億乕儖丄撿傾僼儕僇偱偼fair dealing偲偄偆奣擮偵偍偄偰丄岞嫟揑棙塿憹戝偺偨傔偵挊嶌尃曐岇偺惂尷丒椺奜傪擣傔偰偄傞丅

丂偨偩偟僀僊儕僗偺fair dealing偼丄暷崙偺fair use傛傝偼彮偟嫹偄奣擮偱偁傝丄乽嘆尋媶傗曌嫮(research and private study)丄嘇斸昡傗儗價儏乕(review and criticism)丄嘊僯儏乕僗曬摴(news reporting)乿偲偄偆俁偮偺峴堊偵娭偟偰偺傒揔梡偝傟傞丅偟偐傕尋媶丒巹揑曌妛偺懳徾偲偟偰挊嶌尃曐岇偺懳徾奜偲偝傟傞偺偼丄暥妛丒墘寑丒壒妝丒寍弍嶌昳(a literary, dramatic, musical or artistic work) 丄偍傛傃丄弌斉暔偺妶斉報嶞忋偺攝抲乮the typographical arrangement of a published edition, 1988擭朄偱怴愝乯偩偗偱偁傝丄儗僐乕僪丒塮夋丒曻憲丒働乕僽儖曻憲側偳偺僐儞僥儞僣偼懳徾偲偼側傜側偄丅

-

the typographical arrangement偲偄偆偺偼丄挊嶌暔偺僗僞僀儖丄峔惉丄儗僀傾僂僩側偳偺偙偲偱偁傞丅乮"Guidance - Copyright in Typographical Arrangement"偱偼丄揟宆揑側弌斉暔偵偍偄偰挊嶌尃偼丄挊嶌暔乮work)偺撪梕丄偍傛傃丄挊嶌暔偺typographical arrangement傗僨僓僀儞丄偲偄偆擇偮偺傕偺偵娭學偡傞丄偲偝傟偰偄傞丅乮In a typical publication, copyright subsists both in the content of a work and also in the typographical arrangement and design elements of the work. Typographical arrangement covers the style, composition, layout and general appearance of a page of a published work.乯

[嶲峫帒椏]

Copyright, Designs and Patents Act 1988偺PartI COPYRIGHT偺Chapter III Acts Permitted in Relation to Copyright Works

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/ukpga_19880048_en_3#pt1-ch3

-

亙撪梕峔惉亜

2010擭5寧24擔

- 嵶堜梇夘乽寍弍乿亀暯杴幮 悽奅戝昐壢帠揟亁暯杴幮

- 忣曬嵿偵娭偡傞4嬫暘 --- 乽挊嶌尃偵傛傞朄揑曐岇偺桳柍乿丄乽捛媮偡傞Interest偺惈奿(public偐private偐)偺嵎堎乿偵傛傞係嬫暘

-

寍弍偵偍偗傞憂嶌偲偄偆峴堊偑偳偺傛偆側傕偺偱偁傞偐偵娭偟偰偼丄1)柾曧愢丄2)昞弌愢丄3)宍惉愢偲偄偆嶰偮偺戙昞揑側峫偊曽偑偁傞丅柾曧愢偱偼丄寍弍揑憂嶌峴堊偺杮幙偑乽柾曧乿偵偁傞偲偝傟偰偄傞丅

-

庼嬈偱庢傝忋偘偨乮偁傞偄偼庢傝忋偘傞梊掕偺乯戙昞揑帠椺傪丄乽挊嶌尃偵傛傞朄揑曐岇偺桳柍乿偲偄偆暘椶幉偲丄乽Public Interest偺捛媮偐丄Private Interest偺捛媮偐偲偄偆捛媮偡傞Interest偺惈奿偺堘偄乿偲偄偆暘椶幉偱暘椶偡傞偲壓婰偺傛偆偵側傞丅

2010擭5寧31擔

- Gates,Bill(1976) "an open letter to hobbyists" Homebrew Computer Club Newsletter, Volume 2, Issue 1(February 3, 1976)

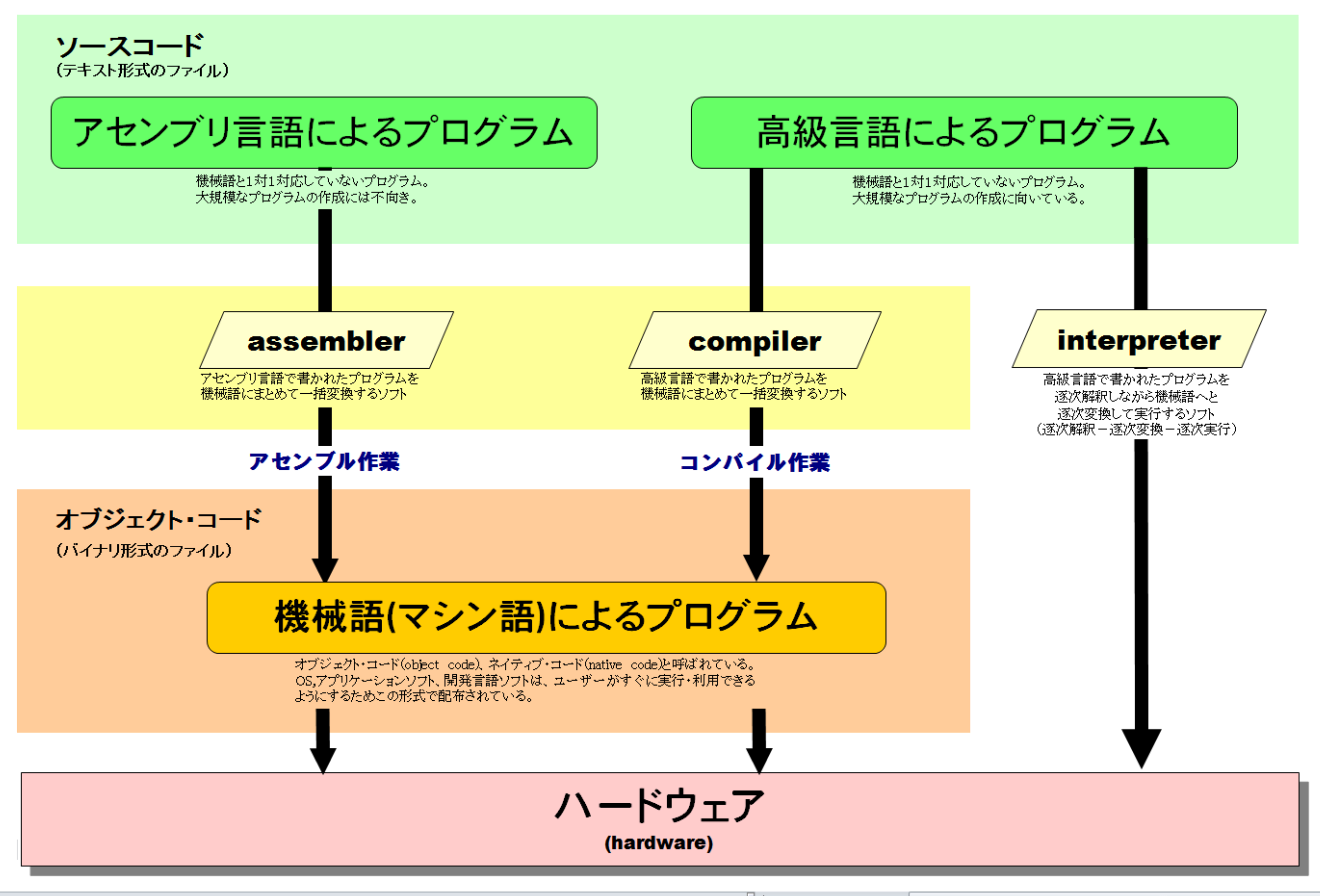

- 僜乕僗僐乕僪偲僆僽僕僃僋僩僐乕僪

- 徏杮捈庽(1996)乽僐儞僺儏乕僞娭學偺憂嶌曐岇偵偮偄偰偺嵟嬤偺暷崙偱偺榖戣乮儘乕僞僗懳儃乕儔儞僪帠審偍傛傃傾僢僾儖懳儅僀僋儘僜僼僩帠審乯乿

http://www.digibarn.com/collections/newsletters/homebrew/V2_01/homebrew_V2_01_p2.jpg

http://www.digibarn.com/collections/newsletters/homebrew/V2_01/gatesletter.html

-

亀朄棩幚柋尋媶亁搶嫗曎岇巑夛,戞11崋乮1996擭俀寧乯偵宖嵹偝傟偨榑暥丅撪梕峔惉偼壓婰偺捠傝偱偁傞丅

-

1. 僾儘僌儔儉挊嶌尃偺尃棙斖埻

2. 儘乕僞僗懳儃乕儔儞僪帠審

3. 傾僢僾儖懳儅僀僋儘僜僼僩帠審

4. 椉帠審敾寛偺塭嬁

2010擭6寧7擔-6寧21擔

- 塩棙婇嬈偺僜僼僩僂僃傾惢昳偵偼壙奿偑晅偗傜傟偰偄傞偑丄偦偺惢昳偼乽斕攧乿偝傟偰偼偄傞傢偗偱偼側偄丅僜僼僩僂僃傾惢昳偺棙梡偑乽嫋戻乿偝傟偰偄傞偩偗偱偁傞丅

- 塩棙婇嬈偵傛傞proprietary側僜僼僩僂僃傾惢昳偲旕塩棙慻怐偵傛傞Open Source Software傗Free Software偺寛掕揑堘偄偼丄乽桳彏乿偐乽柍彏乿偐偲偄偆揰偵偁傞偺偱偼側偔丄僜乕僗僐乕僪偺嫟桳偵傛傞僜僼僩僂僃傾偺夵曄傗夵椙偑嫋偝傟偰偄傞偐偳偆偐偲偄偆揰偵偁傞丅

- 惢昳偺慺嵽(source)偑open偱側偄応崌偺栤戣揰

- 僜僼僩僂僃傾惢昳偺拞偵娷傑傟傞僂傿儖僗埲奜偺栤戣

-

儅僀僋儘僜僼僩偺MS-Office側偳桳彏偺PC梡僜僼僩僂僃傾偲偄偆惢昳偼丄擔忢揑梡岅朄偱偼PC側偳偺僴乕僪僂僃傾偲摨偠傛偆偵乽斕攧乿偝傟偰偄傞丅偟偐偟側偑傜朄揑側堄枴偱偼乽斕攧乿偝傟偰偼偄側偄丅

丂偦偺偙偲偼丄僜僼僩傪乽峸擖乿偟偨嵺偵晅懏偟偰偄傞巊梡嫋戻宊栺彂傗丄僜僼僩傪僀儞僗僩乕儖嵺偵乽摨堄乿偡傞昁梫偑偁傞巊梡嫋戻宊栺偵柧婰偝傟偰偄傞偐丄埫偵慜採偝傟偰偄傞丅

丂偨偲偊偽儅僀僋儘僜僼僩偺Office2007偺僜僼僩巊梡嫋戻宊栺彂乮Microsoft Software License Terms乯偵偼丄乽The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use the software.乿偲彂偐傟偰偄傞丅偙偺暥復偱嵟傕廳梫側偙偲偼丄乽licensed乿偲乽sold乿偺嬫暿偱偁傞丅乽This agreement only gives some rights to use the software乿偲偄偆暥復偼偦偺嬫暿偵懳墳偟偨昞尰偲偟偰棟夝偡傞昁梫偑偁傞丅側偍儅僀僋儘僜僼僩Office擔杮岅斉偱偼摨暥復偼丄乽杮僜僼僩僂僃傾偼嫋戻偝傟傞傕偺偱偁傝丄斕攧偝傟傞傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅杮儔僀僙儞僗忦崁偼丄偍媞條偵杮僜僼僩僂僃傾傪巊梡偡傞尷掕揑側尃棙傪晅梌偟傑偡丅乿偲側偭偰偄傞丅

丂暥復偺堄枴傪偔傒庢傝丄彮偟尵梩傪曗偭偰傢偐傝傗偡偔偡傞偲丄乽儅僀僋儘僜僼僩偼丄杮僜僼僩僂僃傾傪斕攧偟偰偄傞偺偱偼側偔丄杮僜僼僩僂僃傾偺巊梡尃傪儔僀僙儞僗偟偰偄傞偩偗偱偡丅偡側傢偪丄杮儔僀僙儞僗宊栺偼丄僜僼僩僂僃傾偵娭偡傞尷掕揑側巊梡尃傪偍媞條偵梌偊偰偄傞偵夁偓傑偣傫丅乿偲偄偆傛偆偵堄栿偱偒傛偆丅

丂乽斕攧乿偲乽巊梡尃偺儔僀僙儞僗乿偲偺堘偄偼丄惢昳偵懳偟偰壗偑偱偒傞偐偺堘偄偱偁傞丅乽斕攧乿偝傟偨惢昳偺応崌偵偼丄帺暘偱暘夝偟偰拞偺峔憿偑偳偆側偭偰偄傞偺偐傪尒偨傝丄晄嬶崌偑偁傟偽帺暘偱捈偡偙偲傕偱偒傞偟丄扤偐偵戄偟偨傝丄晄梫偵側傟偽攧媝偡傞偙偲傕偱偒傞丅偟偐偟乽巊梡尃偺儔僀僙儞僗乿偺応崌偵偼丄偦偆偟偨偙偲偑朄揑偵偱偒側偄傛偆偵偡傞偙偲偑偱偒傞丅

-

丂椺偊偽儅僀僋儘僜僼僩偺Office2007偺僜僼僩巊梡嫋戻宊栺彂偱偼丄僜僼僩僂僃傾偲偄偆惢昳傪暘夝偟偰拞偺峔憿偑偳偆側偭偰偄傞偺偐傪暘夝偡傞偙偲丄偡側傢偪丄乽杮僜僼僩僂僃傾傪儕僶乕僗僄儞僕僯傾儕儞僌丄媡僐儞僷僀儖丄傑偨偼媡傾僙儞僽儖偡傞偙偲乿偼偱偒側偄偲彂偐傟偰偄傞丅

嶲峫帒椏亜乽2007 MICROSOFT OFFICE 僔僗僥儉 僨僗僋僩僢僾 傾僾儕働乕僔儑儞 僜僼僩僂僃傾偺拞偵廂榐偝傟偰偄傞儅僀僋儘僜僼僩 僜僼僩僂僃傾 儔僀僙儞僗忦崁偺敳悎乿

-

丂椺偊偽Adobe偺Acrobat Reader偲偄偆僜僼僩僂僃傾偼柍彏偱棙梡偡傞偙偲偑偱偒傞偑丄ADOBE 僜僼僩僂僃傾巊梡嫋戻宊栺彂http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/acrreula.html偱偼壓婰偺傛偆偵丄僜僼僩僂僃傾偺夵曄摍偑柧妋偵嬛巭偝傟偰偄傞丅

-

2.5 曄峏偺嬛巭

2.5.1 偍媞條偼杮僜僼僩僂僃傾傪廋惓丄夵曄丄東栿偟偨傝丄杮僜僼僩僂僃傾偺擇師揑挊嶌暔傪嶌惉偟偨傝偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅傑偨丄朄棩忋媡僐儞僷僀儖偑柧帵揑偵嫋梕偝傟偰偍傝丄杮僜僼僩僂僃傾偑懠偺僜僼僩僂僃傾偲嫟偵惓忢偵摦嶌偡傞偨傔偵偼媡僐儞僷僀儖偑晄壜寚偱偁傝丄偐偮惓忢側摦嶌傪幚尰偡傞偨傔偵昁梫側忣曬傪Adobe偵梫媮偟偨偵傕偐偐傢傜偢丄偦偺忣曬偑Adobe偐傜採嫙偝傟側偐偭偨応崌傪彍偒丄偍媞條偼儕僶乕僗僄儞僕僯傾儕儞僌丄媡僐儞僷僀儖丄媡傾僙儞僽儖傪峴傢偢丄傑偨偦偺懠偺曽朄偱杮僜僼僩僂僃傾偺僜乕僗僐乕僪偺夝撉傪帋傒傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅Adobe偼丄忋婰偺傛偆側忣曬傪採嫙偡傞慜偵丄崌棟揑側忦審傪晅偟丄偐偮崌棟揑側旓梡傪梫媮偡傞尃棙傪桳偟傑偡丅Adobe偐傜採嫙偝傟偨偙偆偟偨忣曬傑偨偼偙偆偟偨嫋壜偝傟偨媡僐儞僷僀儖偵傛偭偰偍媞條偑擖庤偟偨忣曬偼丄杮宊栺偺婯掕偵廬偄丄杮宊栺偵掕傔傜傟偨栚揑偵偺傒巊梡偟偆傞傕偺偲偟丄戞嶰幰偵奐帵偟偰偼側傜偢丄傑偨丄杮僜僼僩僂僃傾偲幚幙揑偵椶帡偡傞宍懺偺僜僼僩僂僃傾傪嶌惉偡傞偨傔偵巊梡偡傞偙偲傕偱偒傑偣傫丅忣曬偺儕僋僄僗僩偼丄Adobe僇僗僞儅僒億乕僩晹栧偱庴偗晅偗偰偄傑偡丅

-

拞崙偵偍偗傞嵞惗桘

-

杒懞朙(2006)乽偊両拞崙偱偼壓悈峚偐傜怘梡桘偑嶌傜傟傞丠戝検偺擾栻傕娷傑傟恖懱傊偺埆塭嬁昁帄乿2006擭12寧15擔

擔宱價僕僱僗僆儞儔僀儞僩僢僾亜傾僕傾丒崙嵺亜悽奅娪應 杒懞朙偺乽拞崙丒僉僞儉儔儕億乕僩乿

http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20061214/115674/

杒懞朙(2010)乽壓悈偐傜嶌傞乽嵞惗怘梡桘乿傪崻愨偣傛両拞崙慡搚偱擭娫200枩乣300枩僩儞偑挷棟偵巊傢傟偰偄傞乿2010擭3寧30擔

擔宱價僕僱僗僆儞儔僀儞僩僢僾亜傾僕傾丒崙嵺亜悽奅娪應 杒懞朙偺乽拞崙丒僉僞儉儔儕億乕僩乿

http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20100326/213635

乽抧峚桘乿偺挿婜揑愛庢偼丄敪堢晄慡丄挵墛丄娞憻丒怱憻丒恡憻偺傓偔傒丄帀朾娞側偳傪敪徢偝偣傞婋尟惈偑偁傞偑丄柍廘偱戺傝偺側偄乽嵞惗怘梡桘乿偲弮悎側怘梡桘傪嬫暿偡傞偙偲偼擄偟偄丅偦偺忋丄乽嵞惗怘梡桘乿傪乽怘梡桘乿偵崿偤偰斕攧偡傟偽丄偨偲偊偦傟傪暘愅偟偰傕乽嵞惗怘梡桘乿偺崿擖傪敾暿偡傞偙偲偼嬌傔偰崲擄偱偁傞丅

拞崙偵偍偗傞媿擕傗擕梒帣梡挷惢暡擕傊偺儊儔儈儞崿擖栤戣

-

擔杮惌晎丒怘昳埨慡埾堳夛(2008)乽拞崙偵偍偗傞媿擕傊偺儊儔儈儞崿擖帠埬偵娭偡傞忣曬偵偮偄偰乿2008擭9寧21擔

http://www.fsc.go.jp/emerg/melamine.html

European Food Safety Authority (2008) "Statement of EFSA on risks for public health due to the presences of melamine in infant milk and other milk products in China"

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/contam_ej_807_melamine.pdf

- 墷廈怘昳埨慡婡娭乮EFSA乯乽拞崙偵偍偗傞擕梒帣梡挷惢暡擕媦傃懠偺擕惢昳拞偺儊儔儈儞偵傛傞岞廜塹惗儕僗僋偵娭偡傞惡柧(2008擭9寧)乿

- 僜僼僩僂僃傾惢昳偺拞偵偼丄僂傿儖僗埲奜偵傕栤戣偲側傞僜僼僩僂僃傾偑娷傑傟偰偄傞応崌偑偁傞丅椺偊偽丄僉乕儘僈乕(Keylogger丄Keystroke logging)側偳乽儐乕僓乕偵娭偡傞忣曬傪廂廤偟丄偦傟傪忣曬廂廤幰偱偁傞摿掕偺婇嬈丒抍懱丒屄恖摍偵帺摦揑偵憲怣偡傞乿僗僷僀僂僃傾(Spyware) 傗丄乽ID傗僷僗儚乕僪偑側偗傟偽棙梡偱偒側偄婡擻傪丄惓婯偺娗棟幰偵抦傜傟傞偙偲側偔棙梡偱偒傞傛偆偵偡傞偨傔偵僜僼僩僂僃傾偺拞偵愝偗傜傟偨怤擖宱楬乿偱偁傞僶僢僋僪傾(backdoor)側偳偑偁傞丅

乽僉乕儘僈乕乿亀僂傿僉儁僨傿傾亁

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%82%AC%E3%83%BC

乽僗僷僀僂僃傾乿亀僂傿僉儁僨傿傾亁

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2

乽僶僢僋僪傾乿亀僂傿僉儁僨傿傾亁

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%82%A2

乽僶僢僋僪傾乿亀IT梡岅帿揟e-Words亁

http://e-words.jp/w/E38390E38383E382AFE38389E382A2.html