経営技術論視点から見たPC製品の歴史的展開-製品開発および技術開発の歴史的展開

1.ニーズ視点 vs シーズ視点

needs-oriented視点(「必要は発明の母」) vs seeds-oriented視点(「発明は必要の母」)

needs-oriented視点からの問い

- コンピュータ製品はどのようなneedsに応えたものなのか?

- コンピュータ製品は情報処理機器としてどのような作業の遂行に必要なのか?

- どのようなneedsがコンピュータに関する製品イノベーションを引き起こしたのか?

seeds-oriented視点からの問い

- コンピュータ製品の発明はどのようなseedsによって可能となったのか?

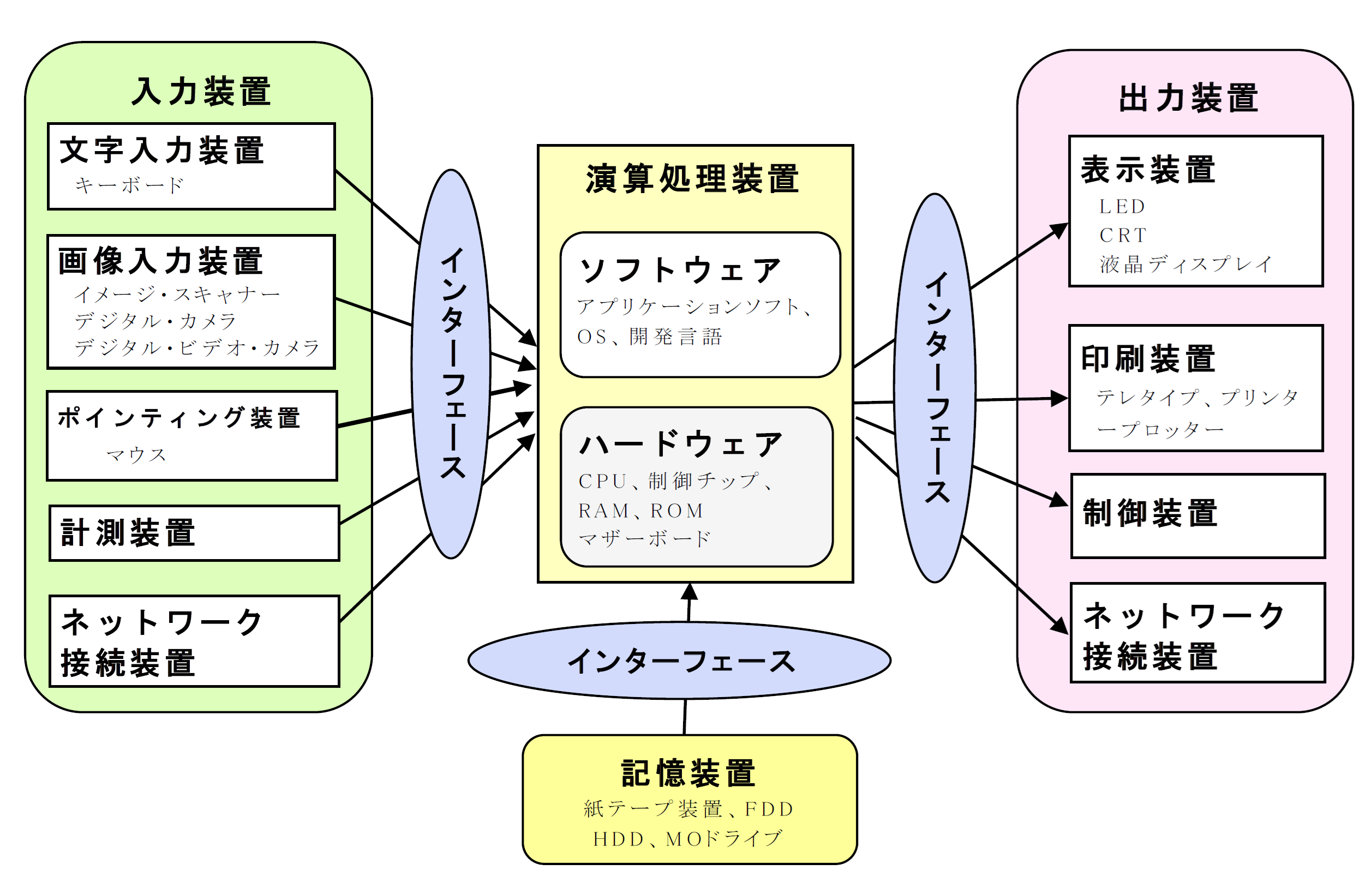

- コンピュータ製品は情報処理機器としてどのようなモノから構成されているのか?

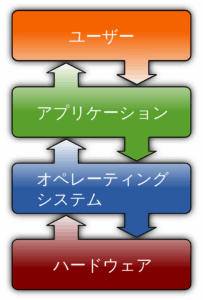

「ハードウェア」-「ソフトウェア」(OSソフトウェア、アプリケーションソフトウェア)

[出典]日本語版ウィキペディア「ソフトウェア」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Operating_system_placement-ja.svgハードウェアー「演算」装置、「入力」装置、「出力」装置、「記憶」装置「演算」装置(整数演算>CPU、浮動小数点演算>GPU ほか)

「入力」装置(文字入力>キーボード、位置指定>マウス、ジョイスティック ほか)

「出力」装置(画面表示>ディスプレイ、印刷>プリンター ほか)

「記憶」装置(FDD、HDD、SDD ほか)ソフトウェア - ソースコード vs オブジェクトコードソースコード(source code)-- プログラミング言語で書かれたコンピュータプログラムのテキストファイル

オブジェクトコード(object code)-- コンピュータが直接的に読み書きできるデジタルデータ(バイナリーコードほか)

1) プログラミング言語ソフトウェア(開発言語ソフトウェア、BASIC言語ソフトウェア、C言語ソフトウェアほか)-「ソースコード」を「オブジェクトコード」に変換するためのソフトウェアオブジェクト・コード(バイナリー・コード)の作成に関わる三つの方法- 機械語によるオブジェクト・コードの「直接」的作成

- アセンブリ言語によるオブジェクト・コードの「間接」的作成

-

a.アセンブリ言語によるソースコードの作成

b.アセンブラーによる、ソースコードからオブジェクト・コードの作成 - 高級言語によるオブジェクト・コードの「間接」的作成

-

a.高級言語によるソースコードの作成

b.コンパイラーによる、ソースコードからオブジェクト・コードの作成

2) OSソフトウェア(CP/M、MS-DOS、Windows OS、Macintosh用OS[Classic Mac OS、macOS]、Linux OSほか)

3) アプリケーションソフトウェア(Microsoft Word、Microsoft Excelほか)- どのようなseedsがコンピュータに関する製品イノベーションを引き起こしたのか?

2.ニーズに関する物理的定義 vs 機能的定義

コンピュータ・ニーズに関する物理的定義

コンピュータ・ニーズに関する機能的定義

利用主体別の機能的定義

central computingニーズ(価格よりも安全性・信頼性valueを最優先)

departmental computingニーズ

personal computingニーズ

departmental computingニーズ

personal computingニーズ

作業対象別の機能的定義

「文書」処理ニーズ(文書作成ほか、文字データを対象とした情報処理ニーズ)

「計算」処理ニーズ(表計算ほか、数値データを対象とした情報処理ニーズ)

「画像」処理ニーズ(写真、動画ほか、画像データを対象とした情報処理ニーズ)

「計算」処理ニーズ(表計算ほか、数値データを対象とした情報処理ニーズ)

「画像」処理ニーズ(写真、動画ほか、画像データを対象とした情報処理ニーズ)

3.PC市場の歴史的展開

大きさ、利用形態、処理業務によるコンピュータの分類

— Mainframe Computer, Minicomputer, Personal Workstation, Personal Computerの区別と連関の技術論的根拠 —

各種ソフトウェアおよび各種周辺機器の利用によって各種の情報処理が可能なコンピュータ製品は、その製品の大きさ、利用形態、処理業務に応じて表1のように分類できる。

| 表1 1970年代中頃におけるコンピュータ製品の分類 | |||||

| 大きさを基本とした 分類名 |

購入 主体 |

利用主体および利用形態 | 処理用途 | 対応製品セグメント | 市場形成 時期 |

|

Room-sized computer (large scale computer) |

企業 | 会社 Central computing |

全社的情報処理業務 (基幹業務処理) |

メインフレーム | 1950年代 |

| Minicomputer | 部門 Departmental computing |

部門的情報処理業務 |

ミニコンピュータ | 1960年代 | |

| --- | 個人 Personal computing |

個人的情報処理業務 | パーソナル・ワークステーション | 1970年代 | |

| Microcomputer | 個人 | 個人的情報ホビー作業 | パーソナル・コンピュータ | ||

https://www.sanosemi.com/biztech/data/US-PC-mini-mainframe-1965_1990.htm

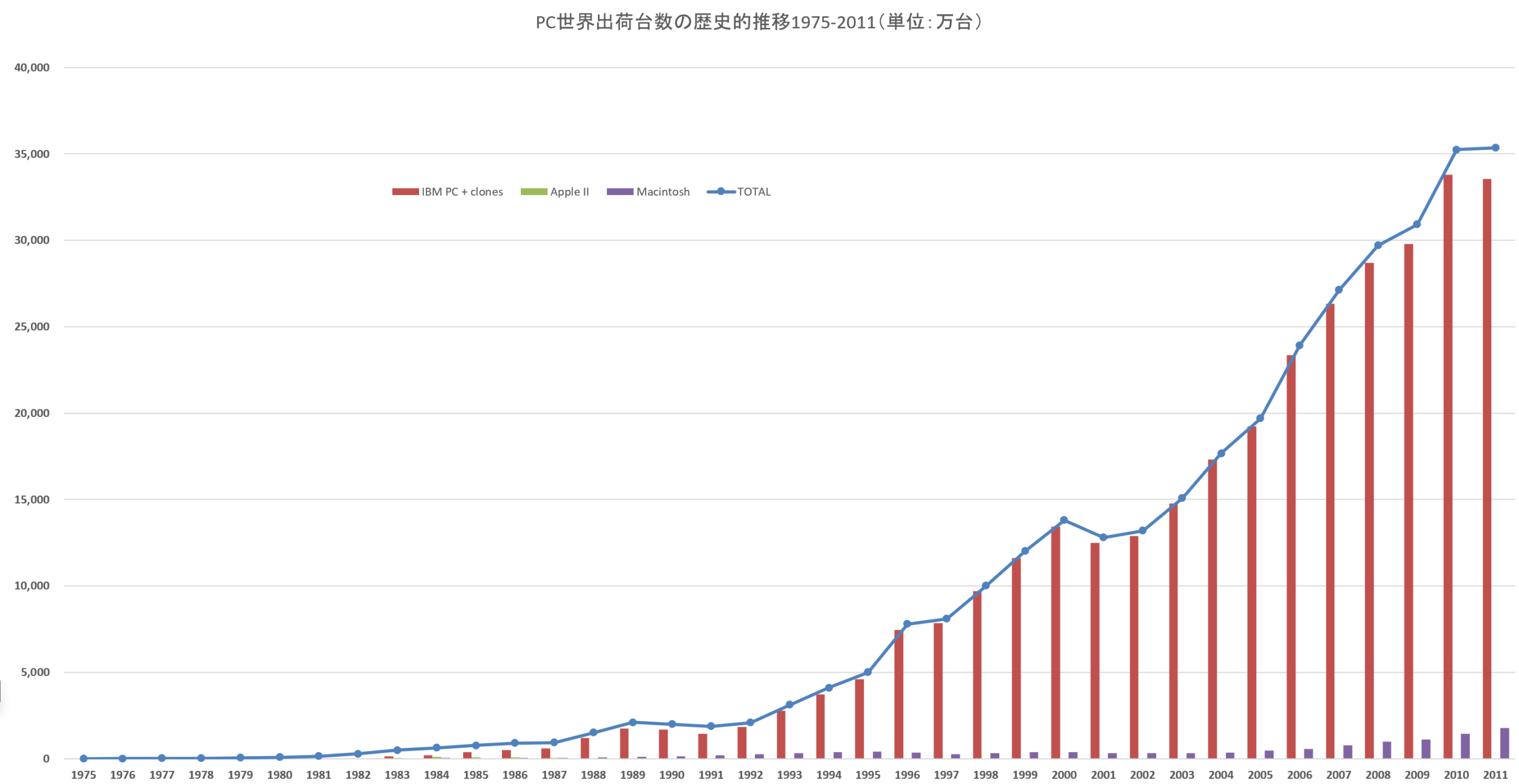

■市場データ■PCの出荷台数、市場シェアの歴史的推移

Computer_markethshare_1975-2012

[数値の出典]

4.PCにおける市場競争の構造

「コストリーダーシップ」戦略 vs 「差異化」戦略

Commodore Pet2001,Tandy Radio Shack TRS-80 vs Apple AppleII

関連参考資料

Porter の競争戦略論的視点から見た経営と技術

「互換性」重視戦略 vs 「性能向上」重視戦略

IBM PC vs Macintosh

■関連参考資料

筆者作成資料

https://www.sanosemi.com/index-sano-articles.htm

Apple関連

PC関連

- 「1970~1980年代におけるマイクロプロセッサーおよびPCの技術的展開」

- 「互換性維持重視戦略に基づくIntelのマイクロプセッサー開発vs性能向上重視略に基づくMotorolaのマイクロプセッサー開発」

- 佐野正博(2003)「パソコン市場形成期におけるIBMの技術戦略」『経営論集』明治大学 経営学部、Vol.50 No.3,2003,pp.79-109の一部訂正版Ver.3

- 佐野正博(2009)「IBMのPC事業参入に関する技術戦略論的考察— IBMのPC市場への参入遅れに関する「一番手戦略/二番手戦略」視点からの考察 —」『明治大学 社会科学研究所紀要』第48巻 第2号(通巻71集)2010年3月発行、pp.1-33

- 佐野正博(2011)「マイクロプロセッサーIntel4004の製品開発プロセス」『経営論集』明治大学 経営学部、Vol.58 No.2,2011,pp.1-28

- 佐野正博(2016)「1970年代後半期におけるマイコン・キット製品 vs PC製品」『技術史』11,pp.1-21

ソフトウエア関連

イノベーション関連

- 佐野正博(2008,2010)「キーボード配列に関するイノベーション」

- 佐野正博(2008,2010)「キーボード配列のイノベーションの歴史的展開に関わる図版」

- 佐野正博(2008,2010)「数字キーの配列に関わる参考資料」

- 佐野正博(2013)「製品イノベーションの歴史的展開構造 : ゲーム専用機を事例として」『立命館経営学』52(2/3), pp.71-90

- 佐野正博(2015)「イノベーション概念の歴史的=理論的整理」『学術の動向』2015年11月号, pp.54-58

- 佐野正博(2015)「技術革新プロセスの複雑性」『日本機械学會誌』118(1156), 110-111, 2015-03-05.

- 佐野正博(2016)「イノベーション・プロセスの歴史的展開構造」『明治大学 社会科学研究所紀要』第54巻 第2号(通巻84集)2016年3月発行、pp.55-71

- 佐野正博(2010)「iPod classic → iPod touch → iPhone → iPadという製品イノベーションに関する経営技術論的理解」