[授業中に論じることができなかった問題]

製品設計の変化という視点から見た、電卓の製品イノベーション

[授業展開テーマ]

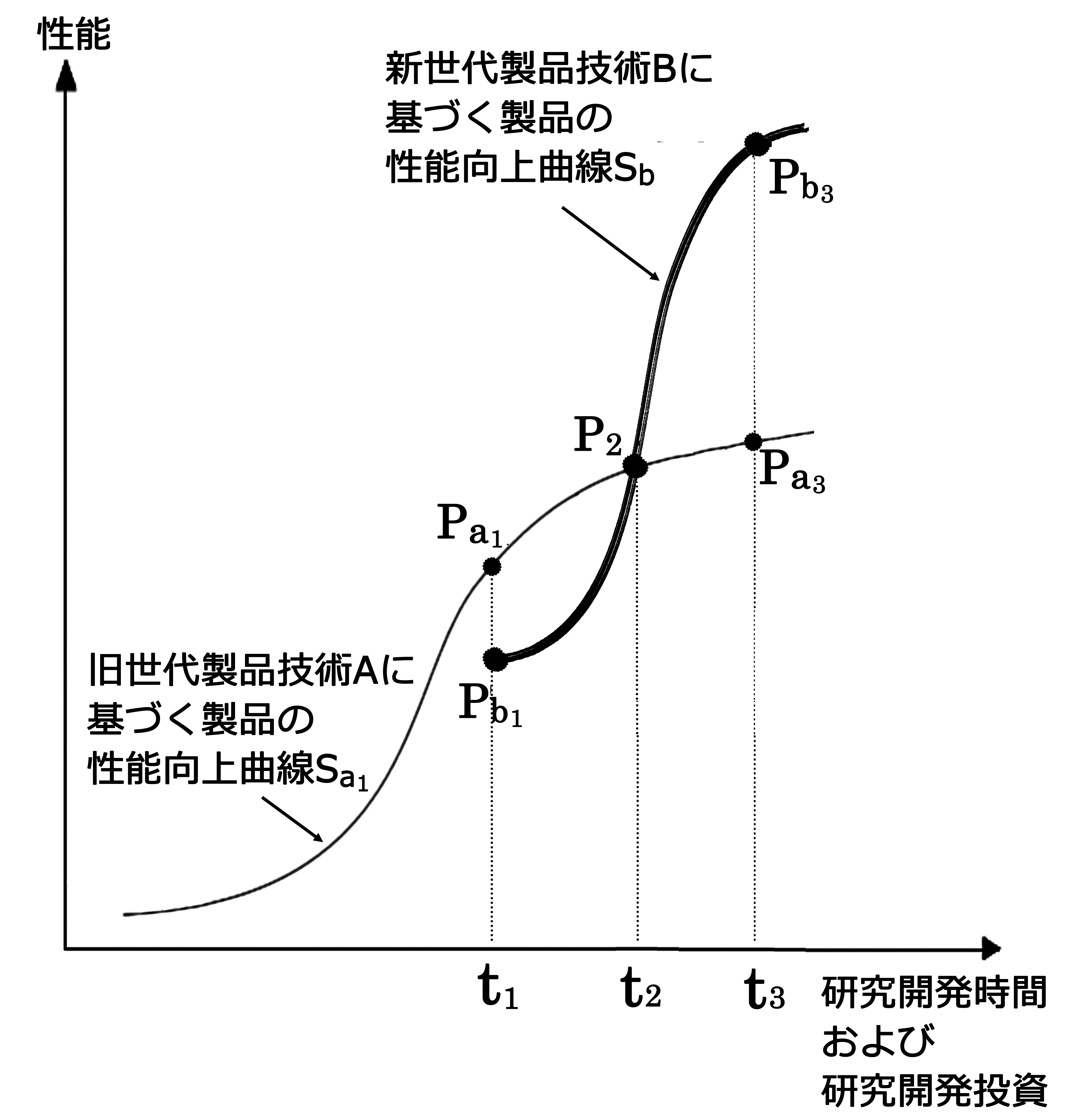

1.イノベーション・ライフサイクルの「繰り返し」による製品の機能・性能の螺旋的発展

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 製品セグメント1(誕生)▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

【流動期1】機能・性能での差異化による競争優位追求

新しい製品セグメント市場の創造を可能とするradical innovationの形成=発生

innovationの主導者から見ると形成、innovationの受容者・利用者から見ると発生

↓

【移行期1】市場におけるproduct designの共通化

固定=不変のdominant designの確立

↓

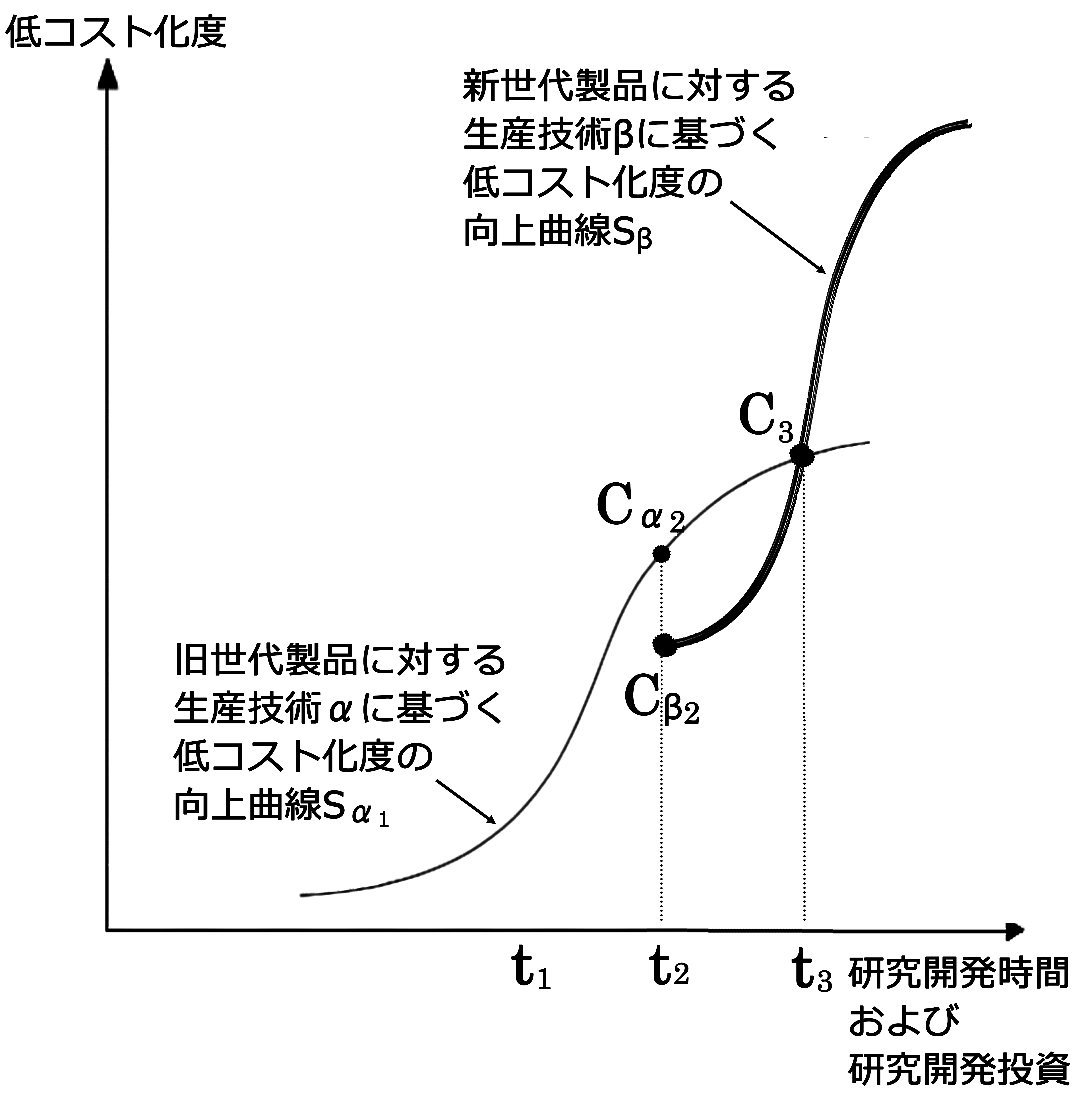

【固定期1a】低コスト化による競争優位追求

dominant designの確立およびproduct innovationの発生率低下による製品の差異化追求の困難化、それにより研究開発の焦点がproduct innovationからprocess innovationへ移行

↓

【固定期1b】製品のcommodity化の進行

process innovationの発生率低下による市場の成熟化

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 製品セグメント1(終焉)▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

↓↓

↓↓

脱成熟化に向けた研究開発・製品開発の取り組み1

↓↓

↓↓

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 製品セグメント2(誕生)▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

【流動期2】新たな機能・性能での差異化による競争優位追求

↓

【移行期2】市場におけるproduct designの共通化

↓

【固定期2a】低コスト化による競争優位追求

【固定期2b】製品のcommodity化の進行

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 製品セグメント2(終焉)▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

↓↓

↓↓

脱成熟化に向けた研究開発・製品開発の取り組み2

↓↓

↓↓

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 製品セグメント3(誕生)▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

【流動期3】新たな機能・性能での差異化による競争優位追求

↓

【移行期3】市場におけるproduct designの共通化

↓

【固定期3a】低コスト化による競争優位追求

【固定期3b】製品のcommodity化の進行

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 製品セグメント3(終焉)▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

↓↓

↓↓

(以下、脱成熟化に向けた研究開発・製品開発の取り組み⇒⇒「流動期→移行期→固定期」というサイクルの繰り返し)

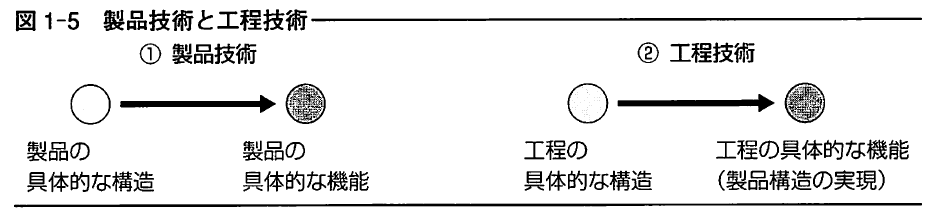

2.新機能・性能向上の実現による「differentiation」の追求を主目的とするproduct innovation vs コスト低減の実現による「cost leadership」を主目的とするprocess innovation

3.顧客特性に関するロジャースの理論

4.生産財に関するイノベーション vs 消費財に関するイノベーション

[今回の授業ポイント]

1.自転車のproduct designの歴史的変化に関する経営技術論的視点からの分析

(1) 市場初期におけるproduct designの多様性

(2) 市場初期におけるproduct designの競争優位性を左右した要因

a.初期市場における「スピード」重視による差異化での競争優位の追求 — スポーツとしての自転車に対する社会的関心

b.社会的普及初期における「安全性」確保重視による差異化での競争優位の追求 — 移動の道具としての自転車

(3) 市場におけるdominantなproduct designの決定 —- スピードと安全性を両立させるproduct designとしてのsafety bicycle

[考察してみよう]

問題1-1

自転車市場形成初期におけるproduct designの多様性について、その製品仕様という視点から分析してみよう。

問題1-2

アナログレコード市場はCD市場の登場とともに市場がほぼ消滅した。これに対して、自転車市場は原動機付き自転車(オートバイ)や電動自転車・電気自転車などといった新市場の形成にも関わらず生き残っている。その理由を経営技術論的視点から分析してみよう。

問題1-3

自転車市場に限らず、交通=輸送機関市場では「旧世代技術に基づく製品」と「新世代技術に基づく製品」とが競争しながらも共存している。飛行機と新幹線の競争と棲み分けに関して、北陸新幹線などの具体的事例をもとに説明しなさい。

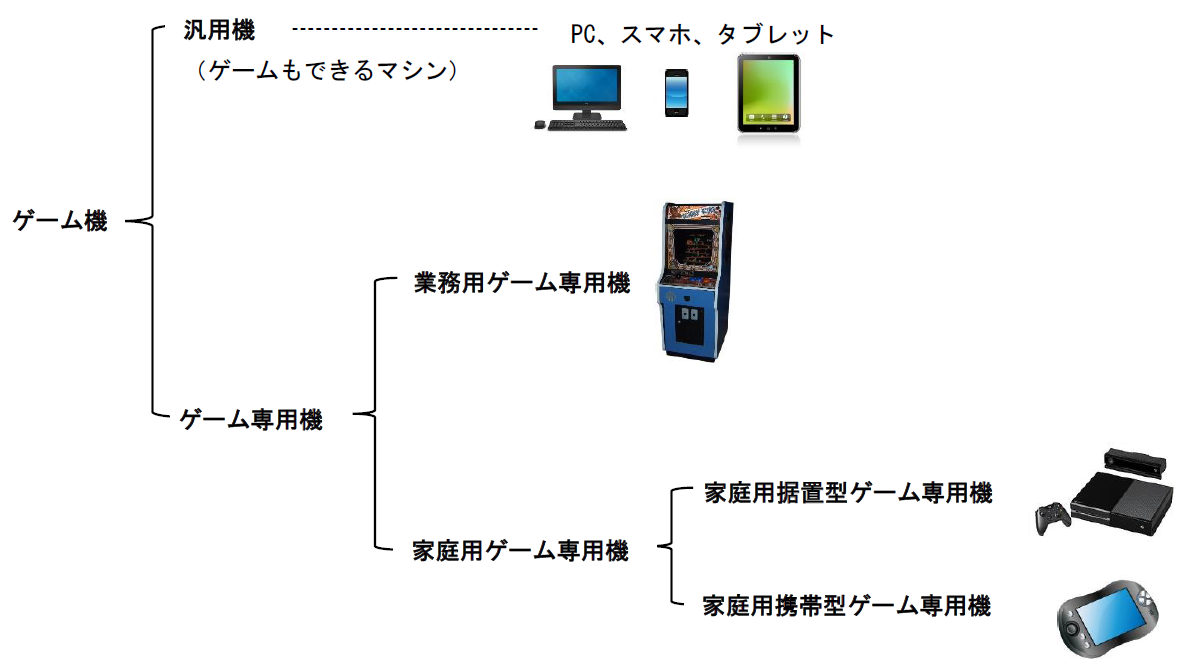

2.数字キー配列に関するproduct designに関する経営技術論的視点からの分析

(1) 数字キーインターフェースを利用するマシンの種別

a.数値計算処理作業用マシン

電卓(電子式卓上計算機、electronic calculator)

電子計算機(computer)

b.音声通話用マシン

ダイヤル式固定電話機

押しボタン式固定電話機(プッシュホン)

フィーチャーフォン式携帯電話機

スマートフォン式携帯電話機

c.TV用リモコン

d.銀行のATMにおける暗証番号や金額指定のための数字キー

(2) 数字キーインターフェースに関するdominant designの変化と非-変化

[考察してみよう]

問題2-1

スマートフォン式携帯電話機は、その電話機能を利用する場合の数字キー配列は押しボタン式固定電話機(プッシュホン)やフィーチャーフォン式携帯電話機と同じ配列になっているが、その計算機能を利用する場合の数字キー配列は電卓と同じ配列になっている。

新しく開発された製品のproduct designがそれ以前の同種の製品セグメントのdominant designを受け継ぐというこうした現象は、製品開発における経路依存性を示すものである。

製品開発における経路依存性を示す現象としては他にどのようなものがあるのかを調べるとともに、経路依存性が生じる理由を考察してみよう。

問題2-2

押しボタン式固定電話機(プッシュホン)の数字キー配列はそれ以前の同種の製品セグメントのダイヤル式固定電話機とは異なる配列になっている。押しボタン式固定電話機のproduct designの決定に際しては、ダイヤル式固定電話機のダイヤル配列や、電卓型のダイヤル配列なども検討されたが、それらとは異なる別のダイヤル配列が選択されている。

押しボタン式固定電話機(プッシュホン)からフィーチャーフォン式携帯電話機への製品イノベーション、フィーチャーフォン式携帯電話機からスマートフォン式携帯電話機への製品イノベーションでは、数字キーの配列が変化していないのに、ダイヤル式電話機から押しボタン式固定電話機へ製品イノベーションでは数字キー配列が変化している。

押しボタン式固定電話機の数字キー配列というproduct designの決定に関して、技術的理由および経路依存性の視点から考察してみよう。

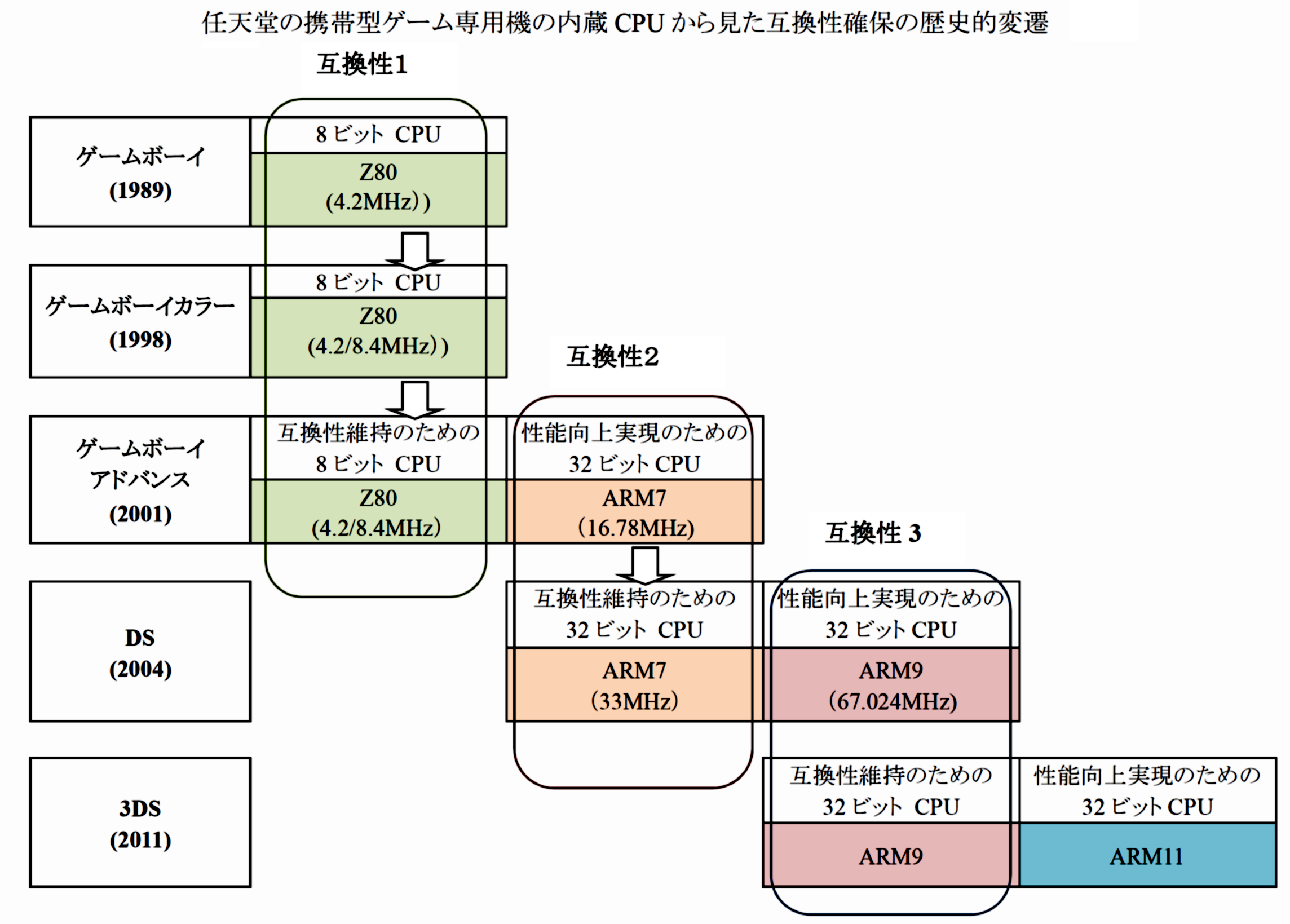

3.製品イノベーションにおける経路依存性現象

経路依存性(path dependency)現象とは、下記のように、製品のproduct designの決定=選択が、製品イノベーションが遂行される歴史的経路によって規定=制約される現象のことである。「製品イノベーションがどのような歴史的経路で遂行されてきたのか?」という歴史的視点からの製品イノベーション理解が重要なのは、このように新世代製品のproduct designが旧世代製品のproduct designによって規定=拘束されることがあるからである。また新たに製品イノベーションを実行しようとする場合には、経路依存性による規定=制約に対する分析・配慮が必要不可欠である。

ex.1 電卓と電話機で数字キーの配列が異なること

ex.2 家庭用電源の電圧や電源プラグの形が国・地域によって異なること

ex.3 日本における電源周波数のdominant designが東日本と西日本で異なること

ex.4 JRの在来線の線路幅が1,067mmという狭軌となっていること

ex.5 鉄道会社や鉄道路線によって線路幅(2本のレールの内側間隔)が異なること

そうした経路依存性現象は、製品イノベーションの遂行に関わる企業が有する技術的resourceに起因するものだけでなく、新世代製品の開発企業がネットワーク効果によるバンドワゴン効果や、補完財によるバンドワゴン効果を利用しようとした場合に生ずる。

経路依存性は、「アルファベット文字の入力インターフェースに関するproduct designのQWERTY配列が、19世紀末期から現在に至るまでdominantである」という現象に典型的に示されている。

QWERTY配列は、19世紀末期には「手動の機械式英文タイプライター」におけるdominant designとなった。その後、「電動の機械式英文タイプライター」、「テレタイプ(タイプライタ式電信機)」、「電子計算機」、「ワープロ専用機」、「PC」、「スマートフォン」といった様々な製品イノベーションにおいても、英文字入力インターフェースのproduct designとしてはQWERTY配列がdominant designとしての地位を保ち続けている。

日本語入力のためのインターフェースとしては、日本語ワープロ専用機においてNECのM式配列や富士通の親指シフト式配列(NICOLA)などが「発明」され、一定の市場シェアを獲得することができたが、PCにおける日本語入力方式としてはQWERTY配列を利用したローマ字入力・かな変換方式が一般的である。

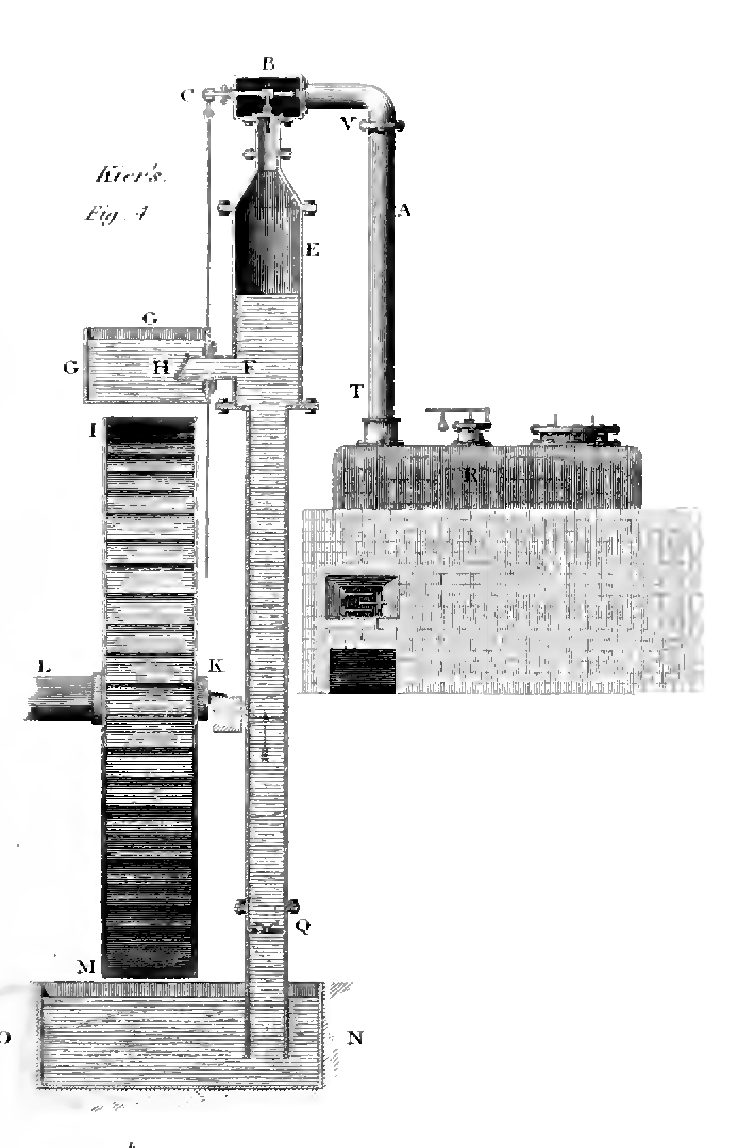

[テレタイプに関する参考資料]

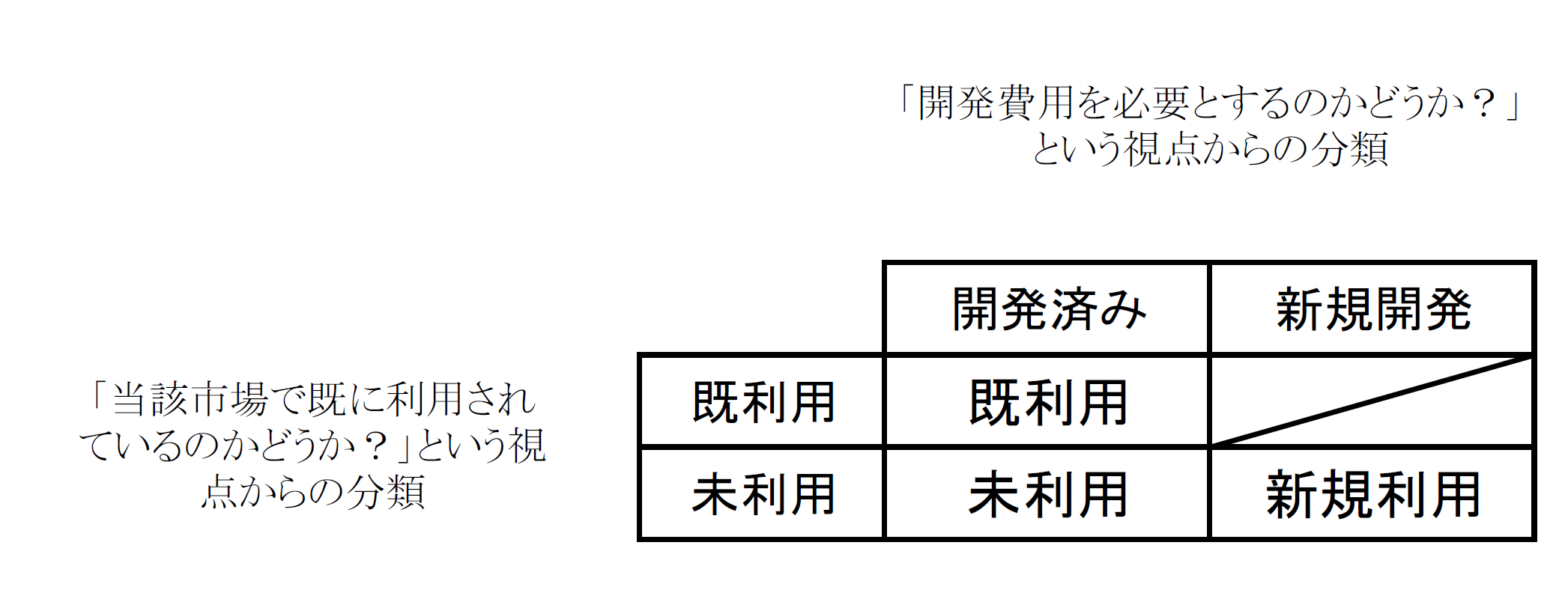

4.製品イノベーションにおけるproduct design決定に関わる諸cost

製品イノベーションにおけるproduct designの決定に際しては、製品イノベーションの実行に関わる企業側のcostとともに、製品イノベーションの採用に関わる顧客のcostを考慮する必要がある。

19世紀後半期に考案されたQWERTY配列というproduct designが現代のスマホでもdominant designとなっている理由・メカニズムもそうした視点から分析することができる。

ライフサイクル論的視点から見ると、顧客のコストは下記のように分類することができる。

- initial cost(初期購入コスト) — 新世代の製品本体、周辺機器、補完製品を購入するコスト

- running cost(ランニングコスト) — 電気代・燃料費などの運転費用、消耗品費、修理費、保守費用など機器の継続的利用に必要なコスト

- disposal cost(廃棄コスト) — ゴミ処理費用、家電4品目のリサイクル料金、機密書類の溶解処理費用

- sunk cost(埋没費用) — 新世代製品の利用に伴って、不要となる旧世代の製品本体、周辺機器、補完製品。JRにおける新幹線という新世代鉄道システムの採用は、在来線の線路、線路基盤、車両、駅のプラットフォーム、駅施設そのものなど旧世代鉄道システムを「不用」なものとしてしまう。

この点に関して下記資料を参照しておくこと。

佐野正博(2015)「製品イノベーションの採用に関わる顧客のcost」

[今回の授業に関連するポイント]

1.数値計算処理作業用マシンに関わる技術発展の構造

- 「機械」式計算機から「電子」式計算機という相対的にradicalなinnovation

- 「機械」式計算機における、「手動」式から「電動」式への相対的にincrementalなinnovation

- 「電子」式計算機の「表示装置」における、ニキシー管→蛍光表示管→液晶という相対的にincrementalなinnovation

- 「電子」式計算機の「演算素子」の素材における、ゲルマニウムからシリンコンへという相対的にincrementalなinnovation

- 「電子」式計算機の「演算素子」における、真空管→トランジスタ、ダイオード→IC→LSI(大規模集積回路)という相対的にradicalなinnovation

2.音声通話用マシンに関わる技術発展の構造